1 | Introduction

1Dans cette contribution, nous entendons prendre au sérieux la formule de Nina Catach, qui aimait à dire que ce qu’on appelle orthographe, c’est en fait l’écriture du français (Catach 1978). Ce point de vue nous amène à traiter de cet objet dans le cadre plus large d’une théorie sémiotique des écritures ou scripturologie (Klinkenberg & Polis 2018).

2Dans un article récent (Klinkenberg & Polis 2024), nous montrions qu’il est possible d’envisager l’orthographe française dans une perspective typologique (voir Tab. 1) et que cette orthographe n’est qu’une des solutions possibles au défi que constitue la notation d’une langue (Benveniste 2012). Nous y mettions donc en évidence les grands principes que l’écriture du français a en partage avec d’autres systèmes d’écriture, parfois très éloignés dans le temps ou dans l’espace, mais aussi ses originalités : forte polyvalence des graphèmes, fortune de l’allographie, richesse et complexité des analyses morphologique et syntaxique, surnotation, asymétrie de la diction et de la lection, en sont des caractéristiques saillantes, comme l’est l’hypertrophie des normes, dont il sera question ci-après.

3Dans la présente contribution, nous ne nous intéresserons plus aux systèmes d’écriture eux-mêmes, mais à leur usage et aux normes qui les régissent. Elle constitue donc en quelque sorte le versant pragmatique de l’essai susmentionné. Avant d’arriver à ce point, il est cependant nécessaire de revenir sur le cadre général d’une théorie des écritures, afin de préciser les différents niveaux d’analyse possible de l’« orthographie ».

2 | Plan d’une sémiotique des écritures :|trois niveaux orthographiques

4Toute approche sémiotiquement informée des écritures doit comporter trois chapitres, étudiant trois types de signifiants distincts, ayant chacun leur fonction : le graphème, le grammème et le scriptème (Klinkenberg & Polis 2018). Si les spécialistes de l’orthographe se sont intéressés prioritairement aux graphèmes, il faut nécessairement envisager l’écriture d’une langue, et son orthographe en particulier, dans ce cadre plus large.

2.1. Graphèmes et fonctions graphémiques

5On parle de fonctions graphémiques lorsque l’écriture est conçue comme l’appariement d’une sémiotique spatiale et d’une langue donnée. Les signifiants minimaux sont alors des graphèmes1. Nous entendrons ici par fonctions graphémiques non seulement le fait que des graphèmes soient capables de renvoyer à des unités de première et de seconde articulation du langage (Coulmas 1984 ; Catach 1994), mais encore à tout ce qui relève du linguistique au sens large, depuis la phonologie et la morphologie, jusqu’à la sémantique, à la prosodie et à la pragmatique. Il suffira ici de songer à l’emploi des points de suspension, ou, d’apparition plus récente, aux émojis traduisant l’état d’esprit du scripteur pour se convaincre de la pertinence d’une définition large.

6Les principaux types de graphèmes sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous, qui permet d’aller au-delà de certaines présentations doxiques, comme l’opposition robuste (mais excessivement simplificatrice), entre phonographie et sémiographie, et d’ordonner de manière raisonnée les membres présents dans la tout aussi traditionnelle quadripartition alignant phonographie, morphographie, idéographie et logographie2.

| + sémographique | – sémographique | ||

| – phonographique | + phonographique | ||

| +autonome | pictogramme | logogramme | phonémogramme |

| -autonome | analyseur sémantique | analyseur morphosyntaxique (radicogramme & grammatogramme) | analyseur phonémique |

| idéogramme | morphogramme | phonogramme | |

7On peut aisément fournir, pour l’écriture du français, des exemples de chacune de ces catégories universelles. Du côté des graphèmes autonomes, on a bien évidemment le phonémogramme, qui renvoie à une réalisation phonémique, mais qui ne correspond pas à une unité de première articulation. Pour réaliser cette fonction, le graphème peut être constitué d’une (par exemple <c> pour /k/ dans <corps>) ou de plusieurs unités minimales (exemple : <aon> pour /ã/ dans <taon>) ; à l’inverse, une unité minimale peut correspondre à un phonème (<c> pour /k/) ou à plusieurs phonèmes (<x> pour /ks/ dans <xylophone>). Un logogramme renvoie quant à lui à un contenu particulier [+sémographique] et simultanément à une réalisation phonologique spécifique [+phonographique]. Si on pense aux sinogrammes (comme 日 rì « soleil, jour »), les exemples français ne manquent pas, comme <eau> qui connait une réalisation phonémique [+phonographique] et renvoie à un plérème (et l’esperluète <&> et le sigle <€> pour « euro » sont aussi des logogrammes, puisqu’ils présentent le trait [+phonographique]). Un pictogramme renvoie à un contenu sans être strictement associé à une réalisation phonologique particulière dans un système d’écriture donné [–phonographique]. Le pictogramme < ☕️>, par exemple, qui renvoie de manière lâche au contenu « boisson chaude » dans la sémiotique des émojis, pourra être verbalisé de différentes manières en fonction du contexte énonciatif : café, thé ou maté en seront des réalisations possibles.

8Les graphèmes non autonomes sont ainsi qualifiés parce qu’ils ont en commun de proposer une analyse d’unités graphémiques voisines sur les plans phonémique, morphologique ou sémantique. C’est une fonction de régulation phonétique qu’assume ainsi le premier <e> dans <gageure> : indexant <g>, il est garant de la lection /gaʒyʀ/ (à l’inverse, le <u> indexant <g> dans <blague> y bloque une lection /ʒ/ du <g> et assure donc la lection /g/). Pour illustrer la catégorie des analyseurs morphologiques, qui jouent un rôle capital en français, nous prendrons le verbe <préviendraient>, où les deux grammatogrammes que sont <-raient> et <pré-> indexent le radicogramme. Certains systèmes d’écriture ont particulièrement développé la catégorie des analyseurs sémantiques (songeons aux déterminatifs de l’égyptien hiéroglyphique ou aux clés des sinogrammes), mais ils ne sont pas absents de l’écriture du français : on y repère par exemple l’emploi de la majuscule pour le signifié « institution » dans les graphies <État> ou <Assemblée nationale>, ou pour le signifié « nom propre » ou encore pour « terme spécifique » dans les noms composés (<révolution d’Octobre>, <mer Morte> …).

9Prenons à présent un exemple concret qui servira à illustrer notre cadre d’analyse. Dans la fig. 1, les signes individuels constituant l’énoncé <bouchemaine> sont autant de graphèmes, et leur regroupement permet, en partant des règles complexes de l’écriture du français, d’associer à cet énoncé une valeur phonologique : on peut lire ce panneau /buʃəmɛ:n/ ou /buʃmɛ:n/.

10En matière orthographique, si l’on entend que le courrier arrive à bon port dans cette localité, il faudra se conformer à la séquence de graphèmes <bouchemaine> et éviter <bouchemène> ou <bushmen>, qui risqueraient de confondre le facteur.

2.2. Grammèmes et fonctions grammémiques

11Les fonctions grammémiques sont directement liées à la dimension spatiale (et en particulier visuelle) de l’écriture. Elles sont rendues possibles par l’existence de normes et de variations dans l’acte matériel de production de l’écrit. Ces normes permettent d’identifier diverses valeurs, qui se laissent ranger dans trois grandes familles : les valeurs symboliques, indicielles et iconiques.

12Ce sont des valeurs symboliques que l’on a reprochées aux autorités qui ont fait installer le panneau de la fig. 1 : elles ont été attaquées par leurs adversaires politiques pour l’utilisation de la police Comic sans MS dans ce contexte. C’est que le signifié grammémique de « non sérieux » est associé à cette police mise au point pour la bande dessinée (Murphy 2017). Un signifié trop ostentatoirement inapproprié dans le cas de l’inscription du nom de la respectable localité : l’orthographie grammémique n’était donc pas respectée.

13Du côté des valeurs indicielles, pointons le ductus nerveux d’une lettre de réclamation, qui trahit vraisemblablement l’état d’esprit du scripteur. Et du côté iconique, on peut songer au recours aux majuscules pour CRIER, la taille des caractères mimant le volume de la voix. Là encore, des normes en matière d’orthographie grammémique s’appliquent dans tous les types d’usages de l’écrit.

2.3. Scriptème et fonctions scriptémiques

14C’est ici le contexte d’actualisation de l’écrit dans son environnement matériel qui compte (Harris 1995). L’espace graphique ne peut en effet être considéré comme un réceptacle passif mais participe bien à la signification du texte écrit. Dans l’exemple de la fig. 1, la configuration <panneau horizontal blanc bordé de rouge et comportant une inscription> + <position en bordure d’une voie> renvoie, dans le code signalétique français, à un signifié « nom de localité ». Les codes de l’orthographie scriptémique sont donc quant à eux parfaitement respectés.

15Si l’on peut distinguer ces trois familles de fonctions, avec les trois types de signifiants qui leur correspondent, il n’y a aucune écriture qui ne les mobilise toutes conjointement. Autrement dit, toute écriture présente par définition un ensemble coordonné de fonctions graphémiques, grammémiques et scriptémiques. Dans l’illustration de la fig. 1, c’est seulement parce qu’un scriptème renvoie à un signifié général « nom de localité » que l’on peut inférer que la séquence graphémique qui lui est associée ne renvoie pas à une personne, à une entreprise, à un concept ou à un monument, mais constitue bien un toponyme. Et c’est sur cette base que l’on pourra juger de l’acceptabilité de la norme grammémique employée.

16Nous nous concentrerons dans la suite exclusivement sur des questions d’orthographie graphémique, mais il nous fallait préciser d’entrée que l’orthographe se doit d’être envisagée dans un cadre plus large, faisant place aux dimensions grammémiques et scriptémiques des normes orthographiques.

3 | Scripturologie et pragmatique :| normes et agences

17Les sciences du langage définissent la pragmatique en des termes très généraux, comme « l’étude de l’usage du langage, par opposition à l’étude du système linguistique » (Moeschler & Reboul 1994 : 17). Dans le cadre de la pragmatique linguistique, on peut démontrer que ces usages sont « des processus liés à un aspect conventionnel, mais non strictement linguistique du langage » (Ibid. 1994 : 502). Transposé à la scripturologie, le concept de pragmatique sera défini comme l’étude de l’usage des écritures, par opposition à l’étude des systèmes que ces écritures constituent. Et cela indépendamment bien sûr des effets pragmatiques produits par les textes eux-mêmes, effets étudiés par la pragmatique linguistique.

18Ces usages voient la mise en œuvre de relations normées entre des unités scripturales et des entités non scripturales : des objets du monde, que sont par exemple les pratiques sociales, ou des représentations mentales, que sont les systèmes de valeur. C’est dire que les usages sont toujours à envisager dans un contexte large, comprenant la totalité des informations à la disposition des partenaires de la communication. Au sein du vaste champ de la pragmatique scripturologique, il est capital de mettre en évidence deux types de phénomènes généraux, à la fois centraux et complémentaires : les normes et les agences.

19Avec la notion de norme, on retrouve les « aspects conventionnels » pointés par la pragmatique linguistique, la convention étant établie par un groupe social disposant de valeurs particulières. Partant, dans une perspective scripturologique, on reconnaitra trois grands types coordonnés de normes dans toute écriture : (a) les normes graphémiques, qui définissent d’une part le répertoire des graphèmes d’une écriture et les principes régissant leur combinatoire, et d’autre part les fonctions attribuées auxdits graphèmes (logogrammes, phonogrammes, analyseurs, etc.) ; (b) les normes grammémiques, qui règlent les propriétés visuo-spatiales de l’écriture et les fonctions qui leur sont associées ; (c) les normes scriptémiques, qui régissent les interactions entre énoncés écrits et environnement.

20Le second phénomène est constitué par les effets produits dans le monde par ces usages. Les sémiotiques ne sont pas seulement de pures structures porteuses de sens : né du contact avec le monde, le sens y retourne en débouchant sur une série d’actes. Ce phénomène est désigné par le terme agence (« agency »). Le graphème étant le lieu où le signe graphique s’articule à la langue, il faudra ici prendre un soin particulier à ne pas confondre cette agence avec les effets que produisent les contenus linguistiques des énoncés auxquels les graphèmes donnent accès : les systèmes graphiques ont une fonction agentive propre (§ 6).

21Les agences sont évidemment corrélées aux normes. À première vue, ces dernières semblent devoir être situées en amont des usages, les agences se situant en aval. Mais il s’agit en fait d’un processus circulaire : l’agence étant un effet sur le monde, elle affecte le contexte, lequel est porteur et producteur de normes.

22Nous partirons ci-dessous d’une description des principales fonctions des normes graphémiques (§ 4.1) et d’une analyse de leur pluralité (§ 4.2), avant d’en venir aux agences (§ 5), agences que l’on peut ordonner en deux grands types : d’une part, les attitudes que l’on observe à l’égard des normes ou ce que l’on fait des normes (§ 5.1) et, d’autre part, les agences que ces normes suscitent ou ce que les normes font faire (§ 5.2). Nous soulignerons dans les conclusions que la pragmatique scripturologique doit étendre son champ aux niveaux grammémique et scriptémique de l’orthographie (§ 6).

4 | Les normes graphémiques

23La question des normes déborde de beaucoup celle de l’orthographe, telle qu’étroitement envisagée par certains spécialistes dans le cadre de leur théorie des écritures. C’est le cas de Meletis (2020), par exemple, qui fait de l’orthographe un module optionnel de sa « graphématique ». Il en donne une définition extrêmement stricte : l’orthographe se caractériserait par son caractère contraignant et son faible degré de variabilité, mais surtout par le fait qu’elle constitue une normalisation opérée de l’extérieur, souvent par des organismes revêtus d’une autorité en matière de politique linguistique. Ce dernier critère l’amène à observer que ce type de normalisation est récent dans l’histoire des systèmes d’écriture, et que ceux-ci peuvent donc être dépourvus d’orthographe au sens indiqué (Meletis 2020 : 156). De ce constat, l’auteur tire une conclusion qui dépasse largement les prémisses du raisonnement : « [a]s such, writing systems are not per se prescriptive as they do not single out correct ‘spellings’ – a word already carrying the connotation of norms – for words and larger units such as sentences. They do this only if they are equipped with an orthographic module. Crucially, thus, what distinguishes orthography from the other modules of writing systems is that it is optional » (Meletis 2020 : 28).

24À l’inverse de cette affirmation, nous soutenons que tous les systèmes sémiotiques — au rang desquels il faut évidemment compter les systèmes d’écriture — comportent une dimension normative qui, loin d’être optionnelle, leur est nécessaire. Sans sous-estimer la pertinence des questions orthographique telle que les pose Meletis, c’est donc dans ce cadre plus large que nous entendons approcher la pragmatique des graphèmes.

25La norme étant un filtre dont la fonction est de gérer l’actualisation des potentialités d’un système, ce filtre agit à tous les niveaux du système. Au niveau graphémique qui nous intéresse ici, on constate qu’il joue d’une part sur le répertoire des graphèmes (§ 4.1) et d’autre part sur les valeurs que ces graphèmes sont susceptibles de prendre en contexte (§ 4.2).

4.1. La norme comme gestion des répertoires

26Partons d’un exemple concret. Une coupe synchronique opérée dans l’histoire de l’écriture du français permet d’observer une phase où <u> renvoyait à la fois à /y/ et à /v/ et où <i> renvoyait à la fois à /i/ et à /ʒ/. Le répertoire ainsi organisé est distinct de celui qu’on pourra observer à un stade historique subséquent, où <v> apparaitra à côté de <u> et <j> à côté de <i> (Beaulieux 1927). Dans les deux cas, ces graphèmes sont bien des éléments constitutifs de paradigmes délimités par une norme.

27Notre définition du graphème (Klinkenberg & Polis 2024 : 168-182) laisse attendre que les unités simples que l’on vient de mentionner sont susceptibles de s’articuler les unes aux autres pour produire des unités complexes. Il y a donc un second niveau de répertoire, non plus paradigmatique, mais syntagmatique : une autre norme gère les combinaisons admises au sein de ce répertoire. Dans la tranche synchronique prise pour exemple ci-dessus, on rencontre par exemples des combinaisons <fu>, <bu> ou <pu>, mais non *<fbu>, *<bfu> ou *<pbf>. Ces combinaisons normées sont celles qui permettent d’opérer une désambigüisation du graphème <u>, que nous prendrons pour exemple, en procédant à une analyse phonémique indexicale du graphème <u>. On les trouve par exemple dans briefuement, où l’analyseur <f> du groupe <fu> — renvoyant aussi à l’adjectif brief — indexe la lection consonantique /v/, ou encore dans debuoir, où <b> (qui est aussi porteur de la valeur symbolique « étymologie ») remplit la même fonction, comme <p> le fait dans apuril. En revanche, dans le graphème complexe <hu> qui apparaît par exemple dans huile, le <h>, s’il a également un rôle d’analyseur, indexe cette fois la valeur vocalique de <u>, soit /y/. Cet exemple nous permet d’illustrer succinctement la solidarité entre les niveaux paradigmatique et syntagmatique du répertoire : c’est parce que le nombre d’unités simples correspondant à la norme produit des ambigüités dans la lection que la norme syntagmatique autorise des combinaisons désambigüisantes.

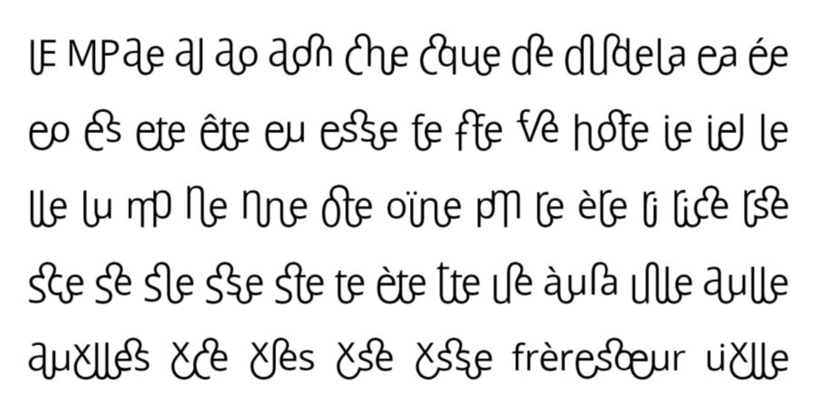

28Un coup d’œil sur les écritures du monde permet en outre de constater que certains répertoires sont très ouverts, comme celui de l’écriture hiéroglyphique égyptienne (Collombert 2022), et d’autres plus fermés, comme celui de l’alphabet français. Autrement dit, on observe que les normes concernant le nombre d’unités graphémiques admises jouent de manière moins impérieuse dans le premier type de cas que dans le second. On ne s’étonnera donc pas que les ensembles de produits légitimes ne soient pas stricts, mais flous. Évidemment, il ne s’agit pas là d’une opposition polaire : comme on le verra plus loin (§ 4.3), les normes sont labiles et fluctuantes, de sorte que les contours des répertoires peuvent toujours varier. Ainsi, le répertoire des unités graphémiques simples de l’écriture française contemporaine pourrait sembler bien stable. Mais cela n’a pas empêché différents designers-typographes de proposer de nouvelles polices de caractères inclusives3 intégrant des graphèmes qui autorisent une double lection (fig. 2) :

29On pourra également songer aux émojis, lesquels font aujourd’hui pleinement partie du répertoire graphémique dans de nombreuses formes de communications écrites, et y obéissent à des règles d’emploi très codifiées (Panckhurst & Frontini 2020).

4.2. La norme comme gestion de la polyvalence des graphèmes

30Comme on l’a souligné ailleurs (Klinkenberg & Polis 2024), la polyvalence des graphèmes — somme de la polygraphie et de la polyfonctionnalité — est de règle dans tous les systèmes d’écriture historiques : c’est un des universaux de ces systèmes qui obéissent à un principe d’économie, lequel prohibe la mise au point d’un répertoire de signes biunivoques, où chaque fonction s’exprimerait par un signifiant distinct, chaque signifiant n’assumant corrélativement qu’une seule fonction.

31Cette nécessaire polyvalence a une conséquence : elle génère des potentialités nombreuses, d’autant plus nombreuses que le système s’éloigne du pôle idéal de la biunivocité. Pour nous limiter à l’exemple de phonogrammes français, on observera que /ɛ̃/ peut être le signifié phonographique de <in>, <int>, <ain>, <aim>, <aint>, <ainct>, <aind>, <ingt>, <ein>, <eint>, <eind>, <en>, <im> — polygraphie — … et qu’à l’inverse <a>, <e> et <u> y ont chacun dix pendants phonologique distincts (Hořejši 1972) — polyfonctionnalité.

32Une telle productivité demande évidemment à être gérée. Le mécanisme le plus général servant de filtre est la confrontation des manifestations potentielles du système avec des listes relativement réduites de produits légitimes. En reprenant les phonogrammes français comme exemples, on observera que, parmi les formes graphiques possibles de /dẽ/, on trouve *<din>, *<dain>, *<daint>, *<dein>, *<deint>, *<daimt>, *<dingt>, *<dhym>, etc., mais seul <daim> sera considéré comme conforme à la norme.

33La polyvalence n’est pas limitée à la phonographie, mais affecte tous les types de graphèmes (Tab. 1). C’est donc à tous les niveaux de l’analyse graphémique que l’on retrouvera le filtre des normes. Du côté des grammatogrammes, par exemple, <s> et <x> peuvent tous deux avoir en français le contenu « pluriel » lorsqu’ils apparaissent à l’extrémité droite d’un substantif, mais la liste des produits admettant <x> est drastiquement limitée à quelques mots, dont les écoliers francophones ont péniblement dû retenir la chantante liste.

34La gestion de la polyvalence des graphèmes s’observe tant au niveau paradigmatique qu’au niveau syntagmatique, comme nous l’avions souligné pour la gestion des répertoires (§ 4.1).

35Par exemple, la polygraphie peut reposer sur l’équivalence d’unités simples et d’unités dont la valeur provient de leur position relativement à d’autres unités. Ainsi, en français toujours, /ks/ peut correspondre tantôt au graphème simple <x> (dans <axe>, <connexion>, etc.), tantôt à des graphèmes complexes comme <ct>, <cc> ou <xc>, autant d’allographes de <x>. L’apparition de ces graphèmes complexes est gérée par une norme s’exprimant sous la forme de règles syntagmatiques : <ct> n’est le signifiant de /ks/ que quand ce groupe est suivi de <i> lui-même suivi d’un groupe renvoyant à /ɔ̃/ (dans <direction>, <diction>, etc.), comme <cc> et <xc> ne le seront que dans des contextes précis.

36De la même manière que les répertoires pouvaient être gérés par des norme fortes ou des normes faibles, la polyvalence des graphèmes peut l’être par des normes strictes ou par des normes floues. En français, la période qui précède le XIXe siècle est réputée être celle du « libéralisme orthographique » (cf. Blanche-Benveniste & Chervel 1969 : 87-91) : les normes ne s’y imposent globalement qu’avec peu de rigueur et l’inscription d’une forme graphémique donnée dans la liste légitime n’est alors que tendancielle : normativité faible. À partir du XIXe siècle, la norme se fait plus stricte et les occurrences légitimes tendent à se réduire à l’unité (même si la coexistence de formes normées — <clé> et <clef>, <cuiller> et <cuillère>, etc. — continue à ne pas être rare) : normativité forte, corrélée à une standardisation robuste.

4.3. Pluralité des normes

37Comme nous venons de le voir, il faut donc parler de normes au pluriel : il y a des normes gérant les répertoires de graphèmes et des normes gérant leur polyvalence ; et, dans chaque cas, ces normes peuvent agir tantôt sur l’axe paradigmatique, tantôt sur l’axe syntagmatique.

38Bien mieux : il peut y avoir des conflits de normes, ce que l’on pouvait attendre, étant donné le caractère nécessairement flou de celles-ci. Et ces conflits se soldent souvent par la victoire d’une norme sur une autre, autrement dit débouchent sur une évolution : évolution du répertoire ou évolution de la polyvalence. Reprenons l’exemple examiné plus haut (§ 4.1) de <u> et <i> en français, en rappelant qu’à l’époque considérée, ces graphèmes renvoient l’un à la fois à /y/ et à /v/ et l’autre à la fois à /i/ et à /ʒ/. À l’époque suivante, apparaissent <v> et <j>, spécialisés dans le renvoi à /v/ et /ʒ/. On peut certes décrire ce phénomène comme une évolution du répertoire, et c’est ce que fera un historien se plaçant du point de vue de Sirius ; mais, dans les faits, ce qu’on observe est la coexistence, un certain temps durant, de deux répertoires, gérés chacun par leur propre norme. Cette concurrence a été in fine arbitrée par une surnorme ; ici, celle qui a été explicitement édictée par une instance chargée de politique linguistique : le dictionnaire de l’Académie. Voilà pourquoi on peut parler d’une pyramide des normes.

39Comme la plupart des exemples mobilisés ci-dessus le montrent, la gestion de la variété des normes s’inscrit souvent dans un cadre diachronique : des répertoires relativement homogènes coexistent dans une tranche chronologique donnée, chacun d’eux étant régi par une norme interne, avant que l’un l’emporte sur l’autre, souvent grâce à l’action d’une surnorme de nature sociologique ou politique.

40Mais la coexistence peut aussi s’observer dans la synchronie. Elle est alors gérée par des normes agissant sur les autres axes de variation : les axes diastratique, diatopique et diathématique. À l’époque contemporaine, un texte latin ne sera écrit en scriptio continua que dans des contextes monumentaux. Et le recours à un répertoire où la ponctuation traditionnelle se voit complétée par des émojis ne sera envisageable que sur certains supports (messagerie électronique, SMS) et dans le cadre d’échanges familiers. Sur l’axe diatopique, ce qui s’écrira « Méjico » en espagnol d’Europe sera ailleurs orthographié « México ». En synchronie, il faudra donc veiller à distinguer les normes globales de normes plus locales.

5 | Deux types d’agence

41La notion d’agence est largement sous-théorisée en sciences humaines : entre l’« affordance » de la sémiotique des objets (Gibson 1979), la « factitivité » greimassienne (Greimas 1983) et l’« agentivité » chère aux anthropologues (Descola 2021 : 634-645) et épistémologues (Latour 2006), ce concept continue de résister à une systématisation sémiotique (Groupe µ 2015 : Chap. 7). Mais l’on peut cependant progresser sur trois points au moins.

42Tout d’abord, en élargissant les points de vue et reconnaissant que ce ne sont pas seulement les objets du monde (Deni 2002), mais plus largement toutes les structures sémiotiques qui possèdent un potentiel agentif. En d’autres termes, les graphèmes et les normes qui leur sont associées sont nécessairement capables d’agence dans la mesure où il s’agit d’un système sémiotique associant expression et contenu.

43Ensuite, comme l’agence renvoie à une construction causative (à un faire faire), les sciences du langage (Dixon 2000) peuvent nous guider dans l’appréhension du concept pour préciser que le sujet affecté par le verbe causatif (le causee) se situera sur une échelle modale allant du pouvoir faire (encapacitation) au devoir faire (obligation), en fonction de la force des normes à l’œuvre. Il est ici presque trivial d’observer que l’orthographe française, qui autorise en tant que gestion des normes, oblige en tant qu’institution.

44Enfin, c’est toujours dans un contexte précis que les effets de nature agentielle sont pensables : nous nous situons bien à un niveau d’analyse pragmatique et c’est donc contextuellement que les normes conduisent à des états et actions appropriées, légitimes, voire désirables, ou au contraire inappropriées, illégitimes, voire interdites.

45Ces agences se laissent rassembler en deux grandes familles, elles-mêmes organisée en quelques types. Les premières (§ 5.1) sont les attitudes que l’on adopte face aux normes, et les actions que l’on est en conséquence susceptible de mener concernant ces normes. Les normes étant visées par ces agences, on les appellera « agences adnormatives ». Les secondes (§ 5.2) sont les comportements concrets dans le monde que ces normes déterminent chez ces usagers. Les normes étant alors le point de départ de ces agences, on les appellera « agences dénormatives ».

5.1. Agences adnormaitives : que fait-on des normes ?

46On trouvera dans les travaux classiques du sociologue Merton (1938 ; 1966) une solide typologie des rapports aux normes, typologie dont peut s’inspirer la sémiotique des écritures pour rendre compte des attitudes relatives aux normes orthographique, même si ce modèle demande à être adapté à ce champ du savoir.

47Pour Merton, deux éléments sont au fondement d’une société : des « objectifs » — les aspirations considérées comme légitimes par le corps social — et des « normes ». Il faut prendre garde au fait que ce mot a, chez Merton, un sens très précis, qui va nous éloigner un instant des normes telles que nous les avons envisagées. Il désigne en effet les moyens techniques dont dispose le corps social pour réaliser ses objectifs et satisfaire ses aspirations. Les tensions entre « objectifs » et « normes » structurent son modèle :

- Le plus souvent « objectifs » et « normes » sont congruents et ces instances sont entre elles comme fins et moyens, on est alors dans une situation de conformité.

48Cependant, le fait même de distinguer « objectifs » et « normes » laisse évidemment prévoir la possibilité de non-concordances entre les unes et les autres, qui expliquent le dynamisme du système, et, du coup, sa variabilité. Ces tensions sont susceptibles de déclencher des comportements d’adaptation à la situation de distorsion, adaptations qui concernent chaque fois des sous-groupes identifiables au sein de la société globale et sont au nombre de quatre :

- Le ritualisme : le sous-groupe privilégie les moyens (les « normes ») au détriment des objectifs. Ce type de comportement se rencontre particulièrement au sein des sociétés rétives au changement.

- L’innovation : il y a acceptation des objectifs par un sous-groupe, mais si la société n’assure pas à ce sous-groupe les moyens d’atteindre ces objectifs, celui-ci pourra inventer de nouveaux moyens (de nouvelles « normes ») pour y parvenir.

- La rébellion : le sous-groupe remet en question tant les objectifs (les valeurs qui sous-tendent la structure sociale) que les moyens d’y arriver. Il tend donc à mettre en place un nouveau système à la fois d’objectifs et de normes.

- L’apathie, ou évasion : il n’y a d’adhésion ni aux objectifs collectifs ni aux « normes » qui leur correspondent, mais, contrairement à la rébellion, on ne propose pas d’objectifs ou de moyens nouveaux.

49Ce modèle peut aisément être transposé au domaine graphémique, en l’adaptant aux différentes attitudes du corps social face aux normes graphémiques — le mot « norme » étant cette fois pris au sens que nous lui avons donné ici (§ 4).

5.1.1. Conformisme : la gestion des normes

50Le conformisme est la non-contestation des normes, ce respect pouvant aller jusqu’au ritualisme (voir ci-dessous § 5.1.2). Mais dans la mesure où le corps social prend généralement acte de l’inévitable pluralité des normes (§ 4.2), le conformisme débouchera sur des pratiques de gestion des normes. Il faut entendre par là les arbitrages entre normes, leur explicitation éventuelle, le mode de circulation de ces définitions explicites, et leur institutionnalisation.

51La pluralité des normes se traduit notamment par le degré de normativité du répertoire dont on a vu qu’il pouvait être fort ou faible. On a ainsi souligné qu’en français (§ 4.1), une normativité forte s’était substituée au XIXe siècle à la normativité faible antérieure.

52Mais un autre critère doit aussi être pris en compte : le degré d’unanimité de la standardisation. Car la présence d’une norme stricte n’exclut pas sa coexistence avec une autre norme, stricte elle aussi. C’est une telle situation qui prévaut en francophonie depuis la mise au point, en 1990, de « rectifications orthographiques », lesquelles n’ont pas frappé d’illégitimité les formes antérieures. Du côté des analyseurs phonémiques, la lection /gaʒyr/ peut ainsi désormais être obtenue par la nouvelle forme normée <gageüre> autant que par <gageure>, qui ne l’est pas moins, et /argye/ par <argüer> autant que par <arguer> ; du côté des analyseurs morphémiques, le pluriel de <taximan> connaitra les deux formes normées <taximans> et <taximen>. Ces normes qui coexistent peuvent entrer en conflit, renvoyant à des conflits de valeurs. Dans le cas présent, les utilisateurs des graphies rectifiées peuvent revendiquer leur posture novatrice, face à ce qu’ils définiront comme un conservatisme.

53Les normes strictes peuvent être en outre plus ou moins institutionnalisées (§ 4.1). Mais il faut s’entendre sur le concept d’institution, dont la sociologie a montré qu’il ne saurait être appliqué aux seules instances étatiques. On y verra plutôt l’ensemble des instruments de régulation et d’organisation d’un champ (au sens de Bourdieu). Il n’en reste pas moins qu’on peut distinguer deux types d’institutions : celles que l’on qualifie conventionnellement de « fortes », qui jouissent d’une bonne visibilité et dont le fonctionnement est strictement codifié ; et celles qu’on qualifiera de « faibles », en ceci que leur existence est réelle, mais plus diffuse et moins clairement repérable, et parce que leur fonctionnement répond à des règles plus implicites. On voit immédiatement que l’écriture est l’objet des deux types d’institution : d’un côté des lois, des dispositions constitutionnelles, des instances officielles ; de l’autre, la famille, les groupes militants, les réseaux sociaux ; et, entre ces extrêmes, l’école, les chroniques de langage, les dictionnaires, les grammaires.

5.1.2. Ritualisme : la fétichisation des normes

54C’est dans la mesure où il y a normativité forte, relative unanimité dans la standardisation et forte institutionnalisation que la norme peut le plus aisément être ritualisée. La fétichisation de la norme, nous l’avons dit, est le plus souvent fondée sur la croyance en l’unicité de la norme. On sait qu’en matière de langue, et spécialement d’orthographe, le francophone parle volontiers au singulier : il invoque « le » dictionnaire − alors qu’on le sait, les dictionnaires varient largement, tant dans leur corpus que dans l’orthographe de leurs entrées (Martinez 2012) − et, lorsqu’il sanctionne les fautes de ses contemporains sur les réseaux sociaux, il renvoie ceux-ci « au Bescherelle ». Le rôle des institutions peut donc, comme on le voit, être largement imaginaire. Ainsi, une proportion non négligeable des francophones pense que l’Académie française a juridiction sur l’orthographe du français. Cette croyance en l’unicité de la norme va évidemment de pair avec une conception fixiste de celle-ci, qu’expriment à l’envi les discours sur le déclin de la langue et de son orthographe.

5.1.3. Innovation : la modification des normes

55Si les normes ne conviennent pas ou plus au corps social, celles-ci sont susceptibles d’évoluer à la suite d’innovations. Dans le cas des normes graphémiques, l’innovation consistera souvent à exploiter des potentialités du système jusque-là exclues par le filtre normatif. Cette tendance à légitimer de nouvelles variétés peut être illustrée par les controverses françaises du XVIIe siècle, où l’émergence des femmes (caricaturées comme « précieuses ») va de pair avec la proposition de normes graphémiques plus phonétiques qu’étymologisantes, dont témoigne l’Invantaire des devs langues, françoise, et latine assorti des plvs vtiles cvriositez de l’un, & de l’autre Idiome de Philibert Monet (1636). L’avènement des émojis dans le répertoire graphémique constitue un autre exemple d’innovation : quand <w💧ter> se substituera-t-il au trop convenu <water> dans le Cambridge Dictionary ? Concurrence de normes, bien sûr, souvent régentées par le capital : après que la justice a condamné un internaute pour avoir utilisé l’émoji d’un pistolet dans ce qui a été interprété comme une menace de mort, Apple a supprimé ce signe de son répertoire et l’a remplacé par l’image d’un pistolet à eau (Panckhurst 2022 : 99-100).

5.1.4. Rébellion : le bouleversement des normes

56Quoique parente de l’innovation — il s’agit dans les deux cas de faire évoluer la norme —, la rébellion s’en distingue : dans la première, il s’agit d’exploiter les potentialités du système — on en élargit le répertoire, on en modifie les règles syntagmatiques — et non de modifier celui-ci : en insérant les émojis dans le paradigme des sémogrammes, on entend simplement rencontrer les objectifs de communication servis par le système. Avec la rébellion, en revanche, on met en cause tant ce dernier que les valeurs sociales véhiculées par celui-ci. Un bon exemple de rébellion est fourni par certaines techniques relevant de ce qu’il est convenu d’appeler l’écriture inclusive. Si certaines d’entre elles relèvent de l’innovation linguistique (comme la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions, ou l’accord de proximité), d’autres constituent à coup sûr des actes de rébellion graphémique, comme la mise au point de pronoms neutres — personnels (iel, yel, ielle, æl, aël, ol, al…) comme démonstratifs (celleux, ceuses) —, d’articles (u, li, lia, lae…) ou de possessifs (maon, taon…). Il va sans dire que ce phénomène, purement graphique à l’origine puisqu’il résulte d’une invention d’écriture (comme les points médians, etc.), peut éventuellement entrer dans le système linguistique.

5.1.5. L’évasion : la négation des normes

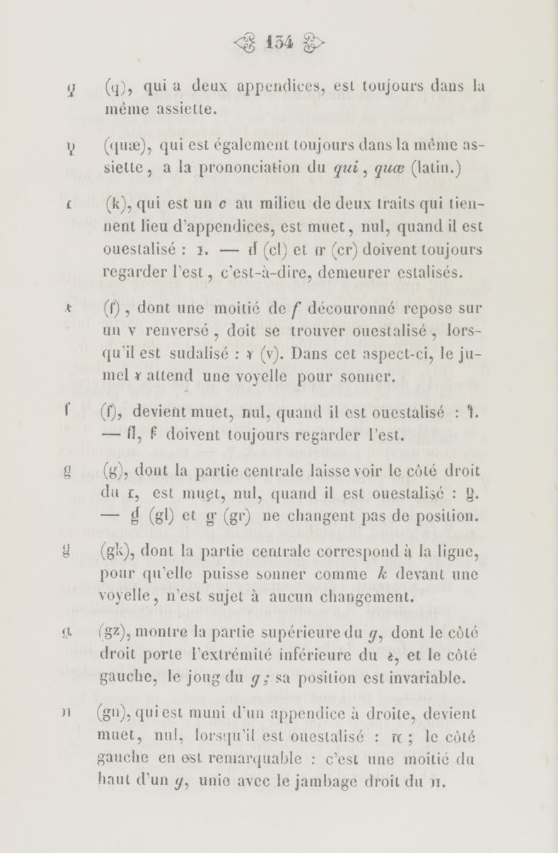

57À l’inverse, l’évasion n’est, appliquée au monde des graphèmes, rien d’autre qu’une rébellion orthographique plus ou moins individuelle ayant débouché sur une défaite. Au XVIe siècle, les grammairiens et les imprimeurs français ont chacun leurs normes, qui s’imposent avec plus ou moins d’autorité. Mais certaines ont à un moment donné perdu toute légitimité. On se rappellera ainsi l’échec des propositions très systématiques de Meigret (fig. 3).

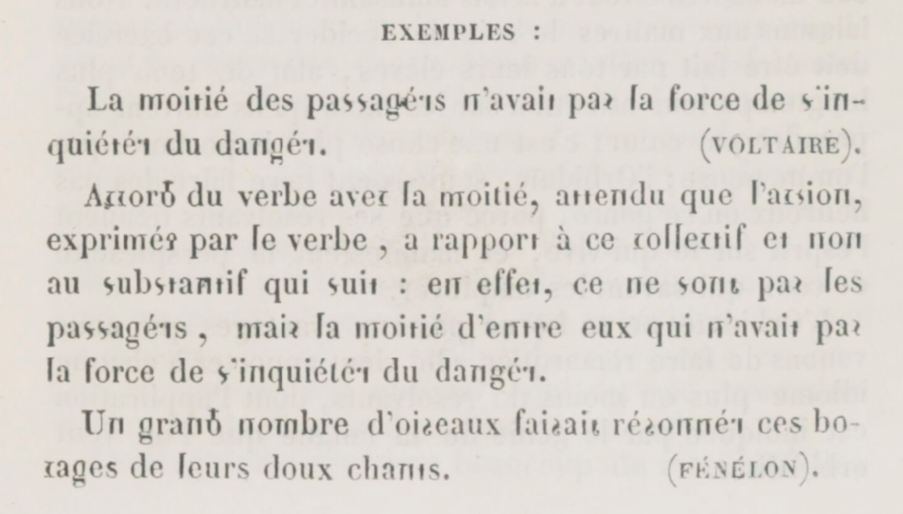

58L’évasion atteint son acmé avec les hétérodoxes que Blavier (2000) appelle les « fous littéraires », le critère d’appartenance à ce groupe étant de n’avoir pas (eu) de partisans. N’en citons qu’un exemple dans le domaine des graphèmes : celui de Bazin, Orbidaïe, ou Lettres et Mots éminemment propres à constituer une langue universelle, 1844, ouvrage contenant une « Explication des lettres orbidaïques » riche de 120 signes à valeur alphabétique, dont les formes ne sont pas sans rappeler l’alphasyllabaire guèze (fig. 4).

5.2. Agences dénormatives :|qu’est-ce que les normes nous font faire ?

59Les normes exercent une agence en dehors d’elles-mêmes. L’intensité de celle-ci sera toujours fonction de leur degré de normativité, de standardisation et d’institutionnalisation dans un contexte donné : plus il sera élevé, plus les effets agentiels seront contraignants et spectaculaires.

60Reste que, comme dans toute forme de causation, les procès causés pourront être de natures très diverses. On peut par exemple faire faire, faire croire, faire percevoir, faire savoir, faire être. Pour structurer notre présentation, nous proposons de retenir ici trois grands types d’agence dénormatives dans l’analyse des écritures en général et de l’orthographie graphémique en particulier : (1) les agences énonciatoires, lorsque les normes graphémiques poussent à écrire d’une certaine manière ; (2) les agences factitives, lorsqu’elles conduisent à de véritables actions dans le monde ; et (3) les agences pathémiques, lorsque les normes ont pour effet d’affecter le causee.

5.2.1. Agences énonciatoires : manières d’écrire

61Il est évident que les normes graphémiques ont des effets énonciatoires dans la mesure où elles suscitent des manières d’écrire spécifiques. Cette agence sera bien sûr d’autant plus forte qu’elle est prise en charge par des institutions, qui l’exprime explicitement de manière positive — par l’imposition, la recommandation ou la proposition — ou négativement— par la proscription ou la réprobation. Il en va ainsi des procédures qui font coexister dans un même mot français écrit une forme masculine et une forme féminine articulées par un point médian ou un autre dispositif similaire (exemple : « Tou·te·s les débutant·e·s sont prié·e·s de se présenter avec celleux qui sont déjà aguerri·e·s. Iels se présenteront muni·e·s de leurs documents »). À l’heure où nous écrivons, cette norme nouvelle tend à être explicitement combattue par les institutions fortes détentrices de la légitimité orthographique : en France, le sénat a adopté le lundi 30 octobre 2023 en première lecture une proposition de loi « visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture inclusive » et la Ministre de l’Éducation Valérie Glatigny entend interdire en Belgique l’utilisation du point médian dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles.

62Plus largement, on observera que la pluralité des normes nous pousse à écrire de différentes manières en fonction des contextes d’énonciation scripturale : quand la communication électronique nous conduit à utiliser pléthore d’abréviations et d’émojis (<tkt, je d100 asap 😇>), on hésitera à utiliser l’orthographe rectifiée dans le cadre d’une dissertation de peur que le texte ne soit jugé comme fautif et l’on veillera à y accorder tous les participes passés.

5.2.2. Agences factitives : manières d’agir

63C’est dans la mesure où il y a normativité forte, relative unanimité dans la standardisation et forte institutionnalisation que la norme joue le plus énergiquement son rôle agentiel et a les effets factitifs les plus forts (§ 5.2.2) et pathémiques les plus saisissants (§ 5.2.3).

64On parlera d’agences factitives lorsque les écarts par rapport aux normes graphémiques dominantes débouchent sur des actions à proprement parler. En ce sens, on pourrait parler d’« effet Grevisse » lorsque l’on en vient à nier l’intérêt d’une intervention écrite ou à la dénigrer sous prétexte qu’elle contient une ou plusieurs erreurs orthographiques. Si la glottophobie renvoie à une discrimination découlant d’une manière de parler qui s’éloigne de la norme (Blanchet 2019), on pourrait suggérer en parallèle le terme générique de graphophobie pour les gestes discriminatoires liés à la dysorthographie.

65Les normes peuvent en outre susciter des initiatives de type économique. Il y a aujourd’hui un véritable marché pour les méthodes de maitrise de l’orthographe ou les plateformes de remise à niveau en ligne, comme le « Projet Voltaire », qui connait une popularité grandissante bien que son efficacité ne soit pas évidente (Benzitoun 2023).

66L’écart peut enfin jouer un rôle polémique. C’est le cas quand des opposants à de possibles réformes de l’orthographe française écrivent « phonétiquement » : l’exercice génère un effet de caricature et de moquerie qui fait ré-agir.

5.2.3. Agences pathémiques : manières d’être

67Dans la configuration de normativité forte évoquée ci-dessus, où tout écart par rapport aux normes est considéré comme une faute, les agences factitives susmentionnées (discriminer, rejeter, dévaloriser, etc.) sont intimement corrélées à des agences pathémiques, dans la mesure où elles débouchent sur une forme d’opprobre social pour leurs auteurs, qui se trouvent disqualifiés dans toutes les dimensions de leur être.

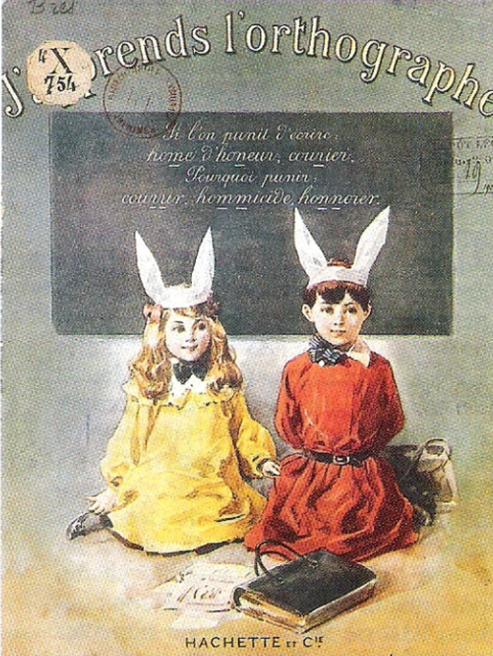

68Les agences pathémiques sont particulièrement visibles dans l’univers de la scolarité, où elles reçoivent souvent une expression sous forme de notation chiffrée, et y ont des effets prodigieux, qui peuvent aller jusqu’à l’humiliation (fig. 5).

69À l’inverse, le respect de la norme peut créer des effets pathémiques de connivence, et déboucher sur des agences positives : distinctions (il y a dans certains pays des championnats d’orthographe), certifications, promotion sociale, etc. Dans cette perspective, l’orthographe peut aussi agir comme un schibboleth ; maintes formalités d’engagement professionnel comportent encore une épreuve initiatique : la dictée.

70L’écart peut évidemment ne pas être considéré comme « faute », mais apparaitre comme un effet stylistique voulu. C’est le cas lorsque le chanteur Raôul Dugay parle du « Kébèk » ou lorsque Queneau ouvre un roman par la question « Doukipudonktan ». De tels effets sont simultanément une contestation de l’ordre établi et une confirmation de la force de cet ordre, avec pour effet de faire rire, faire réfléchir, etc. On voit ici encore qu’agences factitives et pathémiques sont directement corrélées.

71On soulignera enfin que les effets agentiels d’un même énoncé graphémique peuvent être différents, voire opposés, en fonction du récepteur. Si le puriste raillera les occurrences d’<artist·e·s> ou de l’encore plus surprenant <individu·e·s> (Dister & Moreau 2024 : 22), ces usages du point médian seront vraisemblablement interprétés comme autant de marqueurs d’« inclusivité » par d’autres membres du corps social et, à ce titre, valorisés.

6 | Conclusions

72Les trois niveaux de signification de l’écriture — le graphémique, le grammémique et le scriptémique — étant indissociablement liés (§ 2), on observera des cas de forte corrélation entre les normes régissant ces trois niveaux. Prenons l’exemple de la lettre de candidature : elle veillera à respecter les règles orthographiques les plus établies au niveau graphémique (en conservant par exemple l’accent circonflexe sur <août>, en préférant <événement> et <réglementaire> à <évènement> et <règlementaire>, et en retenant <aiguë> plutôt qu’<aigüe>), mais aussi les normes grammémiques (l’utilisation d’une police à empattement comme le Times ou le Garamond sera préférée à l’Arial ou au Calibri et une large indentation des paragraphes sera de mise) et scriptémiques (utilisation d’un papier non couché d’un fort grammage plutôt que d’un papier ligné, fantaisie ou de couleur). Le plan du contenu des trois énoncés sera de la sorte isotope : sérieux, élégance, soin, sophistication, avec pour agence dénormative pathémique la confiance, pouvant éventuellement mener à une agence factitive, la volonté d’engager le candidat ou la candidate avant même d’avoir pris en compte les contenus linguistiques.

73En retour, les cas de non-corrélation peuvent être nombreux, qui viendront briser cette isotopie (une orthographe médiocre sur du beau papier ; une orthographe soignée présentée en Comic Sans MS, etc.). Les agences seront ici négatives : défiance du côté des agences pathémiques, rejet de la candidature du côté des factitives.

74En somme, on voit que les normes et agences de l’écriture dépassent les frontières qu’on leur attribue habituellement en les limitant à l’orthographie graphémique que nous avons étudiée ici, et que l’on gagnerait par conséquent à aborder les questions orthographiques dans un cadre plus large, tel que défini par la scripturologie.

- 1 Depuis le retour de l’écrit dans les sciences du langage et de la communication, le terme « graphème » est sans doute celui qui a suscité le plus de débats (voir par exemple Pellat 1988 ; Meletis 2019).

- 2 La terminologie appliquée aux fonctions graphémiques est aussi riche que floue dans la littérature scientifique traitant des systèmes d’écriture. Concernant les unités graphiques renvoyant à la première articulation du langage, on rencontre par exemple « sémagramme », « sémogramme », « plérème », « sémiographie » ou encore « idéographie » (voir la discussion chez Jaffré 2000 : §§ 1-5), sans que cette variation terminologique ne corresponde à des catégories analytiques précisément définies. Pour la définition des termes moins usités « grammatogramme » et « radicogramme » que nous utilisons ici, nous renvoyons à Klinkenberg & Polis (2024 : 178-179).

- 3 Voir par exemple : https://typotheque.genderfluid.space et https://typo-inclusive.net.