C’est ma faute

C’est ma faute

C’est ma très grande faute d’orthographe

Voilà comment j’écris

Giraffe.

Jacques Prévert

1946

Après quoi, Monsieur le Premier ministre,

la langue étant chose vivante,

il faudra recommencer le travail dans trente ans,

sinon même avant.

Maurice Druon

1990

1 | Introduction

1Dans une tribune publiée le 15 octobre 2023 dans le journal Le Monde, des linguistes, des enseignants et des écrivains en appellent à une nouvelle réforme de l’orthographe du français1. Parmi les points proposés, la simplification des consonnes doubles. Celles-ci ont déjà fait l’objet au cours de l’histoire de nombreuses propositions de réformes, sans doute parce qu’il s’agit d’un point de l’orthographe du français où règne particulièrement l’incohérence : on doit écrire nourrir mais mourir, détonner mais détonation, carotte mais échalote, solitude mais sollicitude, alléger mais alourdir, etc. La liste est encore longue de ces « anomalies » de l’orthographe qui doivent être apprises, le plus souvent2, au cas par cas.

2Dans cet article, nous analysons la maitrise des consonnes doubles (dorénavant CD) par des élèves en fin de scolarité primaire lors d’un concours de dictée très populaire en Belgique francophone, La dictée du Balfroid. Selon les catégories de consonnes, nous ferons ensuite des propositions d’aménagements de la norme orthographique.

2 | La difficulté des consonnes doubles dans l’apprentissage du français écrit

3Les consonnes doubles sont régulièrement pointées comme l’une des pierres d’achoppement du français écrit. Selon Martin (2024 : 311), « le redoublement consonantique détient assurément la palme parmi les difficultés orthographiques ». Dans la vaste enquête du Groupe RO, menée dans six pays de la Francophonie (Belgique, Suisse, Québec, France, Maroc et Algérie) auprès de 1778 enseignants de français et futurs enseignants, les doubles consonnes sont mentionnées par 23,6 % des témoins comme l’une « des principales difficultés orthographiques rencontrées par [leurs] élèves » (Groupe RO 2011 : 22). C’est la troisième difficulté la plus fréquemment citée, après l’accord sujet-verbe (28,3 %), et l’accord du participe passé (27,8 %), et la plus citée pour ce qui est de l’orthographe lexicale. On ne s’étonnera donc pas, dans la même enquête, de voir apparaitre en bonne place un projet de réforme qui concernerait la simplification des consonnes doubles. La proposition de simplification était formulée dans l’enquête de la manière suivante : « Ecrire b, m, n, p, r, etc. au lieu de bb, mm, nn, pp, rr, etc., quand cela n’affecte pas la prononciation : camioneur, charetier, arêter, afoler… (Mais maintenir les deux l de filles, les deux s de casser, etc.) ». Dans quatre des six terrains d’enquête, la proposition récolte une importante proportion d’avis favorables : 43,6 % en Belgique, 44,8 % en France, 56 % au Québec, 58,5 % en Suisse, 72,2 % en Algérie et enfin 54,9 % au Maroc. C’est la proposition de réforme qui recueille le plus d’avis positifs après celle d’accorder le participe passé employé avec être avec le sujet (y compris donc dans le cas des pronominaux), et celle qui proposait d’écrire en ‑ament les adverbes en ‑amment et ‑emment (ardament, élégament, insolament…). On le voit, cette dernière proposition concerne donc aussi la rationalisation de la CD.

4Dans une enquête complémentaire réalisée auprès de formateurs de formateurs en Belgique (Dister & Moreau 2012), 62,2 % des personnes interrogées se déclaraient en faveur d’une réduction des consonnes doubles.

5La difficulté des consonnes doubles est déjà très visible dans d’autres enquêtes portant sur de tout autres échantillons. Goosse (1991 : 47) cite les enquêtes menées par la commission Beslais (1965), qui ont permis de constater que les fautes les plus fréquentes pour le certificat d’études primaires, en France, étaient les erreurs sur les CD (56,31 %) ; dans les copies du baccalauréat et de propédeutique, les doubles consonnes arrivent en deuxième position après l’accent circonflexe avec respectivement 34,72 % et 28,33 % des erreurs commises par les élèves. Proportions moins importantes, mais néanmoins préoccupantes, dans l’analyse que font Pach et al. (1994 : 91) d’un corpus de 46 539 mots réunissant des productions d’adultes et de grands adolescents de divers groupes sociaux dans des textes plus ou moins formels : sur l’ensemble des écarts orthographiques, les CD comptent pour 12,6 %, soit qu’ils soient réduits à une seule consonne (5,7 %), soit qu’on ait une CD là où une seule est attendue (6,9 %).

3 | Projets de réforme des consonnes doubles

6Il ne faut donc pas s’étonner que bien des réformistes aient inscrit dans leurs propositions la réduction des CD.

7En 1868, Firmin-Didot, dans sa deuxième édition des Observations sur l’orthographe ou Ortografie française, propose un certain nombre de simplifications qui concernent les consonnes doubles, notamment :

Au contraire, pourquoi la [la lettre double] conserver lorsque ni la

prononciation ni même l’analogie ne la réclament, et qu’elle ne peut

qu’induire en erreur ceux qui apprennent le français ? Ainsi,

lorsqu’on ne met qu’un g dans agression, agressif, agrandir, agréer,

agréger, etc., pourquoi en mettre deux dans aggraver, agglomérer, agglutiner, et faire

une règle avec exception pour ces trois seuls mots ? Si pour abbaye, abbé, abbesse, gibbeux, rabbin,

sabbat, seuls mots écrits avec deux b, l’Académie adoptait un seul b,

ce serait encore une règle d’exception à supprimer de la grammaire.

[…]

On pourrait ainsi, sans inconvénient, supprimer un c dans les mots accompagner, accoster, accablement,

acclimater, accointer, accouchement, accoutumer, accuser,

etc. […] (Ibid. 1868 : 44-45)

8L’auteur préconise aussi de ne pas doubler le ‑n des dérivés en ‑on :

Pourquoi, en effet, écrire actionner, actionnaire, concessionnaire, constitutionnel, constitutionnalité, constitutionnellement, dictionnaire, etc. ? ces mots ne sont-ils pas déjà assez longs à écrire sans y mettre le double n qui ne se prononce pas ? » (Ibid. 1868 : 45)

9Il propose aussi, « conformément à l’étymologie », d’écrire honeur, doner, monaie, soner, etc., mais aussi apauvrir, aprentissage, suprimer, enflamer, etc. Firmin-Didot présente à son lecteur un tableau dans lequel il montre l’évolution de certaines graphies et l’apparition des doubles consonnes, et en conclut :

On voit donc par ce tableau que la suppression des doubles consonnes parasites est conforme au génie naturel de notre langue. (Ibid. 1868 : 50)

10Richelet, en 1680, publie le premier dictionnaire dans lequel les consonnes doubles sont simplifiées (voir Catach 1978). L’Académie, quant à elle, dans sa troisième édition en 1740, entame sous la houlette de l’abbé d’Olivet le processus de simplification des consonnes doubles, en introduisant des variantes avec la consonne simple. D’Olivet, qui fut plénipotentiaire de 1727 à 1768 et œuvrera aux deux éditions suivantes du Dictionnaire de l’Académie (celle de 1798 paraitra après sa mort), est un réformateur qui simplifie plus de 5000 mots sur les 18 000 que comptait le dictionnaire (EROFA 2013 : 12). Dans ses propres ouvrages, il ne dédouble aucune consonne, allant plus loin que le dictionnaire de l’Académie (Catach 1978 : 38).

11Plus récemment, les CD ont aussi fait l’objet d’une attention particulière lors des Rectifications de 1990. Il s’agissait de l’un des cinq points que le Premier ministre Michel Rocard mentionnait explicitement dans la demande qu’il adressait, le 24 octobre 1989, lors de sa première réunion, au Conseil supérieur de la langue française récemment formé :

Les anomalies des séries étymologiques désaccordées, du type des oppositions entre ciller et déssiller, trappe et chausse-trape, mais aussi l’orthographe des mots d’origine latine ou étrangère et d’autres incohérences, parmi lesquelles je range le problème des doubles consonnes à la jointure entre racine et désinence. (Goosse 1991 : 123)

12Les propositions du Conseil ont permis de régulariser certaines anomalies :

- simplification de la consonne double qui suit un ‑e muet : interpeller > interpeler, dentellière > dentelière, lunettier > lunetier, prunellier > prunelier ;

- ‑olle > ‑ole : barcarole, bouterole, corole, fumerole, girole, grole, guibole, lignerole, mariole, muserole, rousserole, tavaïole, trole ;

- régularisation de la famille : imbécillité > imbécilité;

- généralisation de l’accent grave dans la conjugaison des verbes en ‑eler et ‑eter (sauf appeler, jeter et leurs dérivés), sur le modèle de acheter : il amoncelle > il amoncèle, elle déchiquette > elle déchiquète ;

- généralisation de l’accent grave dans les dérivés en ‑ment des verbes en ‑eler et ‑eter : amoncèlement, cliquètement, etc.

13Dans le même souci d’harmoniser des familles de mots, c’est le processus inverse qui est mis en œuvre lorsque la consonne simple est doublée dans les mots suivants : bonhommie, boursoufflement, boursouffler, boursoufflure, cahutte, charriot3, combattif, combattivité, embattre, innommé, persifflage, persiffler, persiffleur, prudhommal, prudhommie et sottie.

- Le document publié au Journal officiel le 6 décembre 1990 recommande également « aux lexicographes et aux créateurs de néologismes » de préférer les mots en ‑oter à ceux en ‑otter (les dérivés auront aussi une consonne simple). De la même manière, les néologismes dérivés de noms en ‑an et ‑on ne doubleront pas le n.

- Dans ses travaux, le Groupe EROFA (Études pour une rationalisation de l’orthographe française) consacre à la simplification des CD trois volumes (EROFA 2009, 2010, 2013) et leur laisse une place de choix dans le Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du français (Gruaz, éd., 2018), où sont également traités le -x final et les lettres grecques ou similaires.

- Pour mieux déterminer ce que pourraient être les propositions de réforme, la section suivante analysera la maitrise des consonnes doubles par des élèves en fin de scolarité primaire.

4 | Le corpus

14La dictée du Balfroid4 est un concours d’orthographe accessible à tous les enfants de 6e année du primaire scolarisés en Belgique francophone. Les élèves, s’ils n’ont pas redoublé ou n’ont pas été avancés d’une ou de plusieurs classes, ont donc, au moment de l’épreuve, 11 ou 12 ans. Le concours, dont la première édition remonte à 1988, est parrainé par un certain nombre d’institutions officielles, et reçoit le soutien d’un groupe de presse qui se fait l’écho de chacune des rencontres. Chaque année, six demi-finales (une par province wallonne et une pour Bruxelles) permettent de sélectionner les élèves qui peuvent accéder à la finale s’ils ont fait cinq fautes au maximum.

15Contrairement à d’autres analyses de dictées (on pense par exemple à Chervel et Manesse 19895 ou Manesse et Cogis, éds, 2007), nous ne disposons d’aucune information d’ordre sociolinguistique, que ce soit sur le profil des élèves (leur sexe, leur trajectoire scolaire – sont-ils ou non « à l’heure » ? –, etc.) ou sur les établissements dans lesquels ils sont scolarisés. En effet, les copies sont strictement anonymes. Nous ne pourrons donc pas travailler les données en fonction de telles variables indépendantes.

16On ne peut en aucun cas assimiler les élèves qui se sont soumis à ces dictées au tout-venant de la population scolaire de ce niveau : il s’agit des participants à un concours d’orthographe, qui sont soit désignés par leur établissement, à raison de quatre élèves au maximum par classe, soit se sont inscrits individuellement. On peut penser d’une part que les enseignants responsables de la démarche sont surement de ceux qui prêtent une attention particulière à l’enseignement et à l’apprentissage de cette discipline, et d’autre part qu’ils n’ont pas choisi, pour participer à l’épreuve, les moins bons en orthographe parmi leurs élèves. Néanmoins, les performances sont loin d’être satisfaisantes pour un grand nombre de participants (cf., p. ex., Dister & Moreau 2024 pour d’autres résultats sur les mêmes données).

17Pour le présent article, nous avons rassemblé les dictées qui se sont déroulées de 2012 à 2016. Le corpus d’analyse est constitué de 35 textes dictés différents, avec une moyenne de 132 mots et de 323 copies par dictée6. En tout, le corpus comptabilise 11 298 copies7.

5 | Les mots avec double consonne attendue

18En français, sur 20 consonnes graphiques, 15 peuvent être doublées : b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t et z. Les CD h, k et z sont rares, et se retrouvent seulement dans quelques mots8.

19Nos dictées comportent 437 mots écrits avec une CD, qui totalisent 143 593 occurrences.

20Un même mot est comptabilisé plusieurs fois s’il apparait dans la même dictée ou dans des dictées différentes, mais aussi s’il comporte plusieurs CD. En effet, dans chacun de ces trois cas, les taux de réussite peuvent diverger. L’item souffle figure à deux reprises dans la dictée 16D-Fenêtres à laquelle ont pris part 279 élèves, qui l’écrivent correctement dans 261 cas et dans 245 cas, sans que rien ne permette d’expliquer cette différence. Sifflent, dans la même dictée et qui présente la même suite CD suivie d’un l, est bien orthographié à 266 reprises.

21Dans la dictée 12D-Lumières, les 315 élèves choisissent des solutions différentes dans le mot épaississe pour les deux séquences ss : épaiSSisse9 est réalisé correctement par 268 élèves, alors que épaissiSSe ne l’est plus que par 238 d’entre eux. La première CD est écrite avec une consonne simple par 33 élèves et la seconde par 47 élèves. Alors que la CD a une valeur phonétique dans les deux cas, et qu’elle pourrait donc recevoir un traitement identique, la première séquence est mieux réalisée : on peut penser que les élèves font le lien avec l’adjectif épais, mais que la régularité dans la terminaison du subjonctif présent pour ce verbe du 2e groupe est moins bien maitrisée. Autre possibilité : ces élèves auraient jugé improbable qu’un même mot cumule deux séquences ss.

22Notre corpus ne contient aucun item avec les CD b, d, g, h, k et z. Les neuf autres consonnes se répartissent comme suit :

| Consonne | Nbre d’occurrence | Nbre de mots |

| cc | 6 152 | 19 |

| ff | 6 237 | 20 |

| ll | 34 701 | 102 |

| mm | 9 877 | 33 |

| nn | 17 690 | 53 |

| pp | 8 190 | 24 |

| rr | 10 047 | 31 |

| ss | 32 972 | 101 |

| tt | 17 727 | 54 |

| 143 593 | 437 |

23Les CD du français écrit peuvent se répartir en différents ensembles selon la valeur fonctionnelle de la consonne. Nous avons ventilé les 437 items du corpus en quatre catégories :

241re catégorie - CD non fonctionnelle10 : la prononciation de la CD est la même que celle de la consonne simple (ex. : accrochées, affute) (CC=C) ;

252e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD n’est pas la même que celle de la consonne simple ; seules sont concernées en français les lettres c, l et s (ex. : succès, grappillées, poisson)11 (CC C) ;

263e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD est la même que la consonne simple, mais la CD change la valeur de la voyelle qui précède (ex. : impeccablement, femme) ; cette catégorie comprend les lettes c, f, l, m, n, r et t. La voyelle écrite concernée par le changement vocalique est toujours le e, qui prend la valeur /e/, sauf dans femme et dans les adverbes en ‑emment où la valeur est /a/, et dans ennui ou emmener, p. ex., où les séquences enn‑ et emm‑ transcrivent /ãn/ ou /ãm/ (CC = C, mais V) ;

274e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD n’est pas la même que celle de la consonne simple, ET la CD change la valeur de la voyelle qui précède (ex. : agressif ). Seule dans cette catégorie, la lettre s (CC C + V).

28Le tableau 2 montre la répartition du nombre de mots et d’occurrences pour chacune de nos catégories, ainsi que le taux de réussite des élèves. Notons que ce pourcentage ne concerne que la graphie de la double consonne, et non celle de l’item entier. Sont donc considérées comme réussies dans nos décomptes des graphies telles que programmé, programmer ou programme pour la cible programmés, mais pas programés avec un seul m.

|

CC=C souffle |

CC≠C lasser |

CC=C, mais V effet |

CC≠C + V cesse |

|

| Mots | 184 | 132 | 100 | 21 |

| Occurrences | 60 086 | 43 075 | 33 314 | 7 118 |

| % graphies correctes | 89 % | 93,7 % | 88,4 % | 97,6 % |

29Nous obtenons globalement des taux moyens de réussite plutôt élevés pour chacune des catégories, allant de 88,4 % à 97,6 % de graphies correctes en ce qui concerne la CD. Étant donné que toutes les études pointent les CD comme l’une des principales difficultés du français écrit, on aurait pu s’attendre à de moins bons résultats, et à de plus grandes disparités entre les différentes catégories, notamment un score plus bas pour la catégorie 1 qui regroupe les mots dans lesquels la CD n’est pas fonctionnelle, et où écrire le mot avec une consonne simple ne change pas le rapport graphie-phonie.

30Si l’on a peu de différences dans le score global des quatre catégories, cette moyenne cache en fait des taux de réussite très disparates selon les items considérés, et ce pour les trois premières classes. En effet, dans la catégorie 1, le mot le moins bien écrit est sollicitude avec seulement 9,3 % de graphies correctes, mais on retrouve 22 items réussis par tous les élèves (allait, allé, année (2x), arrière, arriva, attendre (2x), comme (7x), connus, correcteurs, donner, hommes, sommes (2x), villes) et 34 qui comptent 99 % de graphies attendues (allant, aller, année, anniversaire (2x), aPPellent, arrêté, arrière, attendait, attendu, attentif, bonnes (2x), comme (3x), commune, connaitre, différents, données, mille (2x), occuperont, offrant, panne (3x), personne (4x), sonne, sonnerie et ville).

31Le mots avec le plus bas score de réussite de la catégorie 2 est ressortis, avec 55,5 % de bonnes graphies, mais on a aussi 20 mots toujours bien orthographiés (accueiLLant, aiguilles, aussi (4x), émerveillé, famille (2x), feuilles, fille, laisser, merveilles, passé (3x), passer, passés, possible et vieille) et 25 mots réussis dans 99 % des cas (accident, ailleurs, assumer, assurés, aussi (3x), boisson, chassent, fille, meilleures, meilleures, merveilles (2x), merveilleuses, passants, passe, passe-montagnes passées, passent, passion, possibles, puissance, ruisseaux et travailler).

32La 3e catégorie s’étend de 30,9 % de réussite (impeccablement) à 100 % pour 19 mots (belle, celle (4x), cette (2x), elle (3x), elles (3x), femmes, fourchette, lunettes, tablettes, terre (2x) et à 99 % pour 20 items (belle, Bruxelles, celle, celles, cette (7x), elle (2x), ennui, femmes, nouvelles (2x), terrains et viennent (2x)).

33Notre dernière catégorie, qui ne compte que 21 items, tous avec la séquence ‑ess‑, obtient de très hauts scores de réussite, le mot le moins bien orthographié comptabilisant 92,6 % de graphies correctes (cesse). Un mot est toujours bien écrit (adresser), et six le sont dans 99 % des cas (dessinent, essentiel, essuyer, progresser, sécheresse et tendresse).

34Il semble bien que l’on pointe ici un élément essentiel dans la maitrise de l’orthographe des items avec une consonne double par les élèves : comme il n’y a pas vraiment de règle qui répartisse les formes avec consonne simple et celles avec consonne double, l’appropriation du mot est un facteur déterminant dans la réalisation de la graphie correcte.

35Dans le tableau 2 ci-dessus, nous avons calculé les pourcentages avec les CD attendues sur un total T1, correspondant au nombre d’items. Le reste n’est toutefois pas occupé par des réalisations avec simple consonne. En fait, il faut distinguer trois situations : celles qui recourent à une consonne double, à une consonne simple, ou à une autre solution que nous appellerons scories. Nous avons établi un total T2, qui soustrayait de T1 le nombre de scories : formes absentes ou très éloignées de la cible (jalonnent > jalampes), ainsi que la réalisation d’un autre mot (s’agrippent > sa grippe), etc.

36Toutefois, la répartition des formes dans ces trois catégories s’avérant particulièrement longue et fastidieuse, nous avons limité la vérification aux unités dont le pourcentage de bonnes formes, calculé sur le total T1, était inférieur à 80 %. Pour les autres, quelques coups de sonde n’ont jamais montré une forte proportion de scories, et leur pourcentage a été calculé sur T1. Il existe donc un risque de biais, mais faible, qui ne devrait pas mettre en cause la comparaison des réalisations selon qu’elles incluent une ou deux consonnes.

Catégorie 1 : la CD n’est pas fonctionnelle (apprendre, arriver)

37La plupart du temps, quand l’item n’est pas orthographié avec la CD, c’est la solution avec consonne simple qui est proposée, et les résultats calculés sur T1 et sur T2 sont les mêmes (voir annexe 1, en ligne [à venir]). On trouve neuf mots majoritairement écrits avec une consonne simple : sollicitude, inopportuns, sollicités, graPPillées, distillées, bourrasques, stoppaient, réapparu et consommateurs.

38Le mot qui obtient le moins bon résultat est sollicitude, que plus de 90 % des élèves écrivent avec la consonne simple. On peut penser que l’attraction d’un mot mieux connu, solitude, encourage la graphie avec un seul l, et qu’il en est de même pour sollicité. De manière générale, et cela se vérifiera aussi pour les autres catégories, les mots les moins bien réussis semblent être des termes peu familiers des enfants, absents du VOB (vocabulaire orthographique de base12), qui reprend pour chaque niveau d’enseignement la liste de mots que les élèves doivent pouvoir orthographier correctement.

39On voit que pour une même unité, les taux de réussite sont variables d’une dictée à l’autre : dans 16D-Ordinateur, aTTèlent est orthographié correctement par 60,3 % des élèves, ce score tombant à 45,6 % dans 14D-Beautemps. Ce qui est aussi remarquable dans cette dictée, c’est le nombre de scories : 38 élèves, soit 16 %, optent pour une graphie très éloignée de la cible, qui parfois ne contient même pas la consonne en cause : acctèlent, a t’elle, a-t’elle, a-t-elle, à+t’elle, a-t-elles, a tel, acctèlent, apellent, appel, appelent, appèlent, etc. De même, les propositions qui ne correspondent pas à la cible distillées et qui ne sont écrites ni avec la consonne double ni avec la consonne simple montrent de la part des élèves une méconnaissance du mot, qu’ils tentent de rapprocher d’un mot connu, sans tenir compte du rapport graphie-phonie : déstinait, destiné, déstiné, destinées, destinés, destnés, distiné, distinée, distinée, distinés, etc.

Catégorie 2 : la CD est fonctionnelle et sans lien avec la prononciation de la voyelle précédente (fille, masse)

40Dans l’annexe 2, on peut voir qu’on n’a aucun item où la graphie avec la consonne simple est majoritaire. Le mot le plus fréquemment écrit avec une consonne simple est ressorti (44,3 %), suivi de ressortait (32,7 %). Une double hypothèse peut expliquer cette graphie. On peut penser que le re‑ est bien perçu comme un préfixe par les enfants, qui l’ajoutent à la forme du verbe simple, comme on le fait dans recommencer, repartir, etc., sans tenir compte du contexte ni de la nécessité entre deux voyelles de doubler la consonne pour maintenir le son /s/. Notons que dans cette configuration, la consonne ne doit d’ailleurs pas toujours être doublée : resaler, resalir, resaluer ou resituer, par exemple, s’écrivent avec une consonne simple. Il y a par ailleurs de la latitude, dans les ouvrages de référence, entre la consonne simple et la consonne double à la jonction du préfixe (Samson 2012). En outre, et les élèves le savent sans doute, la graphie ‑ess‑ est utilisée dans des mots où la CD affecte aussi la prononciation du e : adresser, sècheresse, tendresse, etc. Ces items entrent dans notre 4e catégorie, qui regroupe des mots réussis tous à plus de 90 % par les élèves, avec un score moyen de 97,6 % de réussite.

41Le 3e item qui obtient le plus grand nombre d’occurrences avec une consonne simple est inlassablement (dans la dictée 14D-Beautemps), avec un élève sur cinq qui opte pour cette graphie. On n’a guère d’explication à cela, d’autant que le mot apparait dans deux autres dictées où les taux sont très différents : 6,2 % dans 12D-Pluie et seulement 2,7 % de consonnes simples dans 14F-Ailes13.

42Si les scories concernent peu de mots dans la catégorie 1, où l’option de graphie pour la CD non fonctionnelle se fait entre consonne simple et consonne doublée, on voit qu’elles sont proportionnellement plus nombreuses dans la catégorie 2, allant même jusqu’à 41,7 % des occurrences pour assidument. Elles correspondent pour la quasi-totalité d’entre elles (40,38 %) à la graphie avec c, l’analogie avec le mot acide devant jouer en ce cas.

43Par ailleurs, six items comptabilisent plus de 25 % de scories : assidument (41,7 %), cariLLonne (31,7 %), accentuait (31,1), cariLLonne14 (31,1 %), jailliront (28,6 %) et égosillant (27,9 %).

44Prenons le cas de la cible accentuaient, réalisée correctement dans 67,6 % des cas. Seuls quatre élèves, sur les 312, optent pour la graphie avec consonne simple. Les 97 autres élèves proposent les graphies suivantes : accsentuaient, acsantuait, acsentuaient, acsentuais, acsentuait, acsentues, acsentulait, acssentuait, axentuai, axentuais, axentuait, axentué, acsantuait, acsentait, acsentuai, acsentuais, acsentuait, acssentuait, actentuait, aquesentuait, ascentuait, axantuait, axentuai, axentuaie, axentuaient, axentuais, axentuait, axentué, axentuée, axentuet. Mis à part les graphies avec ct et ques (choisies chacune par un élève), les propositions x, cs, ccs et css permettent de conserver le rapport phonie-graphie, même si les deux dernières témoignent de lacunes dans la combinatoire.

45Les quatre autres items impliquent le double l pour noter le yod. Pour carillonne, les scories sont représentées presque exclusivement par les graphies carionne et carione, qui s’expliquent par l’analogie avec un mot comme lionne, souvent prononcé /lijɔn/ en Belgique. Les 49 graphies différentes pour jailliront indiquent clairement une méconnaissance de l’item par les élèves, avec de mauvais découpages (j’aillieront, j’aïrons…), et des solutions variées qui maintiennent dans presque tous les cas le lien graphie-phonie pour la variation de prononciation que l’on rencontre entre /ʒaiʁɔ̃/ et /ʒajiʁɔ̃/ (jaïeront, jaïrons, jaîrront, jayrons, jahirront…).

46L’item égosillant, qui apparait dans la séquence les oiseaux s’égosillant près de la maison vous réveillent en fanfare, est à quant à lui orthographié de 80 façons différentes, avec 34 élèves (9,5 %) qui soudent le pronom réfléchi au participe, n’identifiant pas un verbe pronominal. Là aussi, la multitude des graphies et des solutions adoptées pour la séquence de la CD témoigne d’un souci de maintenir le rapport phonie-graphie malgré la non-connaissance du mot (égoziant, égosient, égosïant, éguosyant…).

Catégorie 3 : la valeur de la CD est la même que celle de la CS mais le doublement de consonne entraine un changement dans le timbre de la voyelle (belle, violemment)

47Les scories concernent seulement trois mots dans cette catégorie (voir l’annexe 3). Pour l’item quelle, qui pose des difficultés à 57 % des élèves, c’est sa présence dans la séquence quelle que soit, qui explique le taux élevé de scories, avec des réalisations comme quelque, quelques, qu’elle que, etc. Viennent ensuite pellicule et squelettiques avec respectivement 6,7 % et 5 % de scories. Les réalisations sont loin de la cible : pédicule, pénicul ou ce que les tics, qu l’étique, etc., qui montrent que visiblement les enfants ignorent le mot, substituant parfois à l’adjectif des séquences grammaticalement impossibles en contexte.

48Parmi les 19 items qui ont un taux de réussite inférieur à 80 %, on a huit adverbes en ‑emment : fréquemment (2x), différemment, intelligemment, impatiemment, inconsciemment, violemment et évidemment à propos desquels le tableau suivant fournit des précisions de plusieurs ordres. Il indique en effet le nombre de graphies différentes pour chacun de ces adverbes, le pourcentage de bonnes graphies pour le mot entier, ainsi que la répartition entre les quatre graphies ‑emment, ‑ement, ‑amment et ‑ament.

| Nb de copies | Nb de graphies différentes | % bonnes graphies | -emment | -ement | -amment | -ament | Rapport graphie-phonie conservé | |

| évidemment | 370 | 16 | 65,7 | 66,8 | 14,6 | 6,5 | 10,8 | 84,1 |

| violemment | 211 | 9 | 49,3 | 49,3 | 40,3 | 8,1 | 2,4 | 59,7 |

| fréquemment | 313 | 20 | 37,7 | 38,8 | 16,5 | 12 | 32,7 | 83,5 |

| intelligemment | 368 | 39 | 30,7 | 36,4 | 22 | 7,1 | 33,7 | 77,2 |

| différemment | 238 | 17 | 32,8 | 36,1 | 19,3 | 5,9 | 38,7 | 80,7 |

| impatiemment | 325 | 35 | 30,2 | 33,5 | 19,4 | 10,2 | 36 | 79,7 |

| fréquemment | 276 | 18 | 32,3 | 33,3 | 26,1 | 3,3 | 37,3 | 73,9 |

| inconsciemment | 312 | 47 | 11,5 | 25,3 | 6,7 | 18,6 | 49 | 93 |

49Ce tableau appelle plusieurs remarques :

- Ces adverbes ont des taux de réussite assez différents, que ce soit dans leur graphie complète ou pour la bonne cible de la finale en ‑emment.

- Évidemment est l’item le mieux réussi. Il est le seul à figurer dans le vocabulaire orthographique de base. Il n’est toutefois bien orthographié que par 2/3 des élèves.

- L’item le moins bien réussi tant du point de vue de la graphie entière que de la finale, inconsciemment, est aussi celui pour lequel les enfants proposent le plus de graphies différentes (n=47).

- Pour tous les items, les élèves proposent pratiquement 100 % de graphies qui s’achèvent par l’une des quatre suites du tableau, ce qui semble indiquer qu’ils identifient bien ces mots comme relevant d’une certaine classe grammaticale : on n’a qu’une seule occurrence avec un d, 51 avec un s (soit 2,11 %1), et 19 en ‑ant (0,79 %).

- Les élèves qui proposent des cibles en ‑ament et ‑amment conservent le rapport phonie-graphie.

- La conservation du rapport phonie-graphie est

largement majoritaire pour tous les items. Si le français était une

langue transparente comme l’italien ou le finnois, ces élèves

seraient pour la plupart des champions en orthographe.

- C’est pour inconsciemment

que ce rapport est le mieux conservé (92,95 % de réussite), alors

que ce mot est le moins bien orthographié de la liste.

- Pour quatre derniers items, les moins bien réussis, les élèves sont plus nombreux à opter pour la graphie la plus simple en ‑ament.

50Synthétiser cette section 4 est un exercice plutôt périlleux, tant le champ est dominé par la variation : les résultats diffèrent d’un mot à l’autre, d’une dictée à l’autre (parfois même au sein d’une même dictée), et selon le degré de familiarité pour les enfants. Tentons cependant l’expérience.

- Quand la CD n’est pas fonctionnelle, beaucoup

d’élèves cèdent à la tentation d’y substituer une consonne simple.

C’est la solution retenue en majorité pour neuf mots de cette

catégorie. Le taux de bonnes graphies est de 89 %.

- Quand la CD est fonctionnelle, le taux de réussite monte à 93,7 %. Les graphies avec consonne simple ne sont jamais majoritaires.

- Quand la CD n’est pas fonctionnelle, tout en ayant un impact sur la voyelle qui précède, le taux de réussite chute à 88,4 %, mais ce taux relativement bas tient surtout aux adverbes en ‑emment, dont les bonnes graphies oscillent entre 11,5 % et 65,7 %.

- Quand la CD est fonctionnelle et a un effet sur la voyelle qu’elle suit, on a le meilleur résultat : 97,6 %. Dans notre corpus, les mots de cette catégorie contiennent tous la séquence ‑ess‑, dont la graphie repose vraisemblablement sur une stratégie graphotactique.

51Une tendance lourde se dégage : bien qu’une consonne double ne soit pas l’autre, et que la variation rende difficile les généralisations, on peut poser que les élèves adoptent facilement les solutions orthographiques qui respectent les correspondances phonographémiques simples.

6 | Les mots avec double consonne non légitime

52Notre attention s’est également portée sur les mots écrits par les élèves avec une double consonne non légitime, c’est-à-dire non présente dans la graphie normée (p. ex. : insouciante > inssouciante, bonheur > bonnheur, national > nationnal, impatiemment > imppatiemment).

53En effet, la double consonne est génératrice de fautes quand elle est réduite à une seule, comme dans les cas envisagés ci-dessus, mais également quand elle apparait à la place d’une consonne simple, à l’image du giraffe de Prévert. Dans la dictée de Fénelon, qui sert d’étalon dans les études de Chervel & Manesse (1989) et Manesse & Cogis (2007), on trouve la même tendance des élèves, plus nombreux en 1986 et en 2005 qu’en 1973, à doubler des consonnes simples et à écrire racinnes, destinnnés ou encore cannaux. C’est un processus comparable, qu’on relève dans notre corpus à propos de l’accent circonflexe : dans nos dictées, nombreux sont les élèves qui ajoutent un accent circonflexe non présent dans la cible : brûme, infîme… (voir Dister et Moreau, 2019). On voit à l’œuvre dans les deux cas un processus d’hypercorrection : on fait compliqué alors qu’on pourrait faire simple.

54Notre méthode de dépouillement pour constituer le corpus des consonnes doubles non légitimes est le suivant :

- Notre relevé ne prend en considération que les mots pour lesquels au moins cinq élèves proposent une double consonne là où la cible n’en comporte qu’une.

- Il laisse de côté les cas où les élèves produisent une graphie éloignée de la cible (les faits > l’effet ; n’est-ce pas > naisse pas, n’èsse pas ; atellent > appellent), ou substituent une double consonne à une autre consonne (joyeux > joilleux ; efficace > efficasse ; minutieuse > minussieuse) ou encore modifient la finale, interprétable parfois comme une forme autrement fléchie (azur > azurre ; crocus > crocusse ; cet > cette ; éternel > éternelle ; national > nationalle).

55Le corpus comporte 291 mots répondant à ces critères ; on en compte 5 213 occurrences.

56Une certaine connaissance des régularités statistiques – Les consonnes sont loin d’être sollicitées dans les mêmes proportions. Ainsi, on ne compte que trois mots où b est remplacé par bb, contre 55 où s est remplacé par ss.

| n= | n= | n= | n= | n= | n= | ||||||

| bb | 3 | dd | 1 | gg | 6 | mm | 32 | pp | 18 | ss | 55 |

| cc | 7 | ff | 10 | ll | 38 | nn | 45 | rr | 49 | tt | 27 |

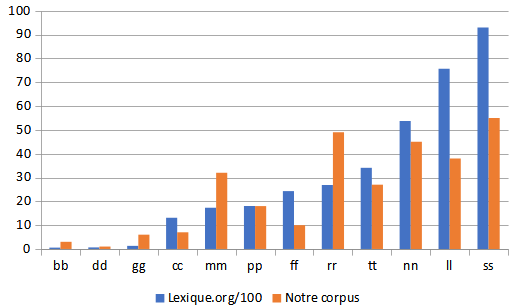

57Tout indique que les élèves disposent d’une connaissance intuitive des régularités statistiques du redoublement dans la langue. En ce sens, on notera l’absence, dans les copies comme dans la langue, de double consonne à l’initiale des mots, ou en finale (mis à part les emprunts : full, stress…), il n’y a pas non plus de redoublement pour h, k, j, q, z, et v, w. Comparons le nombre de doubles consonnes dans notre corpus de 291 mots et de celles, légitimes, du corpus de Lexique.org, qui compte plusieurs millions de mots (pour faciliter la comparaison, on divise ces valeurs par 100 et on ordonne les nombres en fonction de ce deuxième corps de données). On obtient la figure 1.

58Les quatre consonnes les moins fréquemment redoublées, celles qui se situent dans la partie basse du graphe, sont les mêmes pour les deux ensembles : b, d, g, c ; les résultats divergent un peu pour m, f et r mais t, n, l, s sont les plus fréquemment redoublées dans l’un et dans l’autre corpus.

59Des lacunes dans la combinatoire – Les enfants en fin de primaire maitrisent bien les appariements phonème-graphème (Bosman & Van Orden 1997 ; Dister & Moreau 2024a et 2024b ; Fayol & Jaffré 2008 ; Peereman et al. 2013 ; Sprenger-Charolles et al. 2003). Pour ce qui est du graphème s, ceci se vérifie aussi dans notre corpus, à quelques exceptions près, dans 14 cas (représentés dans 124 copies), où /z/ est transcrit par ‑ss‑ (disaient > dissaient ; floraison > floraisson ; positif > possitif).

60La combinatoire n’est revanche pas toujours respectée pour ce qui est de trois règles orthographiques au moins, qui dépassent le cadre strict des appariements phonème-graphème.

- Beaucoup d’enfants ignorent ainsi que les consonnes doubles ne peuvent se présenter jamais qu’entre deux voyelles écrites ou entre une voyelle et l (sifflent) ou r (souffre), ce principe invalidant des graphies comme active > acctive ; impatiemment > imppatiemment ; averses > aversses ; pensez > penssez. Dans notre corpus, ceci concerne 58 mots (757 copies), où les séquences erronées ‑nss‑ sont les plus représentées15.

- Certains négligent que si on fait suivre un e de deux consonnes, ce e ne représente plus /ə/, mais /e/ ou /ɛ/ : feront > ferront ; gelées > gellées ; retenait > rettenait. Cette catégorie accueille 30 mots (644 copies).

61Le traitement de neuf mots (p. ex., prestement > prestemment ; allègrement > allègremment ; certainement > certainemment) (dans 95 copies), requiert une autre analyse. Les règles phonographémiques disposent que dans la finale ‑emment, le graphème e se lit /a/ : évidemment, fréquemment, impatiemment, etc., cette règle ne s’appliquant qu’à des adverbes. Les fautes observées supposent que ces enfants n’ont pas été attentifs au fait que le redoublement consonantique était associé à une modification du timbre usuel de la voyelle transcrite par e qui précède les consonnes. En revanche, comme ils ne tentent ces graphies que pour des adverbes, et ne les adoptent pas pour des mots en ‑ement relevant d’autres catégories (épanouissement, environnement…), on peut en inférer que leur savoir orthographique, tel qu’il apparait dans leurs réalisations légitimes et illégitimes, se fonde non seulement sur les correspondances phonèmes-graphèmes, mais intègre aussi des stratégies graphotactiques, c’est-à-dire des appariements phonie-graphie de séquences plus larges (Pacton et al. 2022), et même repose parfois sur une analyse morphosyntaxique des mots, au moins de manière intuitive. Le traitement différencié de prestement > prestemment et de impatiemment > impatiament n’est par ailleurs pas sans évoquer la distinction entre adressage vs assemblage, approche globale vs analytique, ou encore Chinois vs Phéniciens dans les termes plaisants de Treiman (1984).

62Pour expliquer nos résultats, aussi bien pour la réduction de CD que pour leur utilisation dans des séquences où elles sont non légitimes, plusieurs facteurs semblent jouer, parfois de manière concomitante : le caractère courant ou non du mot, l’analogie avec d’autres formes, une connaissance intuitive de la répartition en langue des patterns de CD, la maitrise de la combinatoire des graphèmes, la reconnaissance implicite de catégories grammaticales.

7 | Propositions de rationalisation

63Firmin-Didot le notait déjà en 1868 dans son introduction, les obstacles sont nombreux à une réforme de l’orthographe :

Remédier aux imperfections encore si nombreuses

de notre orthographe, imperfections qui démentent la logique et la

netteté de l’esprit français, serait chose bien désirable à un

double point de vue : le bon et rapide enseignement de la jeunesse,

la propagation de notre langue et de ses chefs-d’œuvre. Mais cette

tâche est bien plus difficile que ne le supposent ceux qui, frappés

des abus, ne se sont pas rendu compte de la nature des obstacles,

ainsi que des efforts divers tentés depuis trois siècles pour la

solution d’un problème aussi compliqué. (page 1)

64Les linguistes qui se sont sérieusement penchés sur la question insistent d’ailleurs sur ce point : une réforme de l’orthographe ne s’improvise pas, et pour qu’elle ait une chance d’être adoptée, elle doit remplir certain nombre de conditions (voir entre autres : David 2005 ; de Pietro 2024 ; Gruaz, éd., 2018 ; Legros 2024 ; Legros & Moreau 2012 ; Moreau 2014 ; Martin 2018 et 2024) : être simple et ne pas souffrir d’exceptions ; ne concerner qu’un ensemble de points restreints ; répondre à un besoin des usagers, à une demande sociale16 ; associer système et usage réel ; faire système en synchronie ; être soutenue par les décideurs politiques17 ; être adoptée par des personnalités en vue ; être utilisée dans la presse et dans le monde de l’édition ; être diffusée auprès du grand public via une bonne information ; être adoptée par les dictionnaires, les ouvrages de référence et les manuels scolaires ; être utilisée dans le cadre scolaire ; ne pas rendre méconnaissable le lien avec les anciennes graphies ; établir des espaces de liberté entre anciennes et nouvelles graphies ; etc.

65Dans le cas des consonnes doublées du français écrit, quelles propositions de rationalisation seraient souhaitables ? C’est dans l’optique de Chervel (postface de Manesse & Cogis, éds, 2007), qui constate que « toutes les réformes passées, du XVIIe au XIXe siècle, ont été formulées dans des règles simples et dénuées de toute exception, même quand elles concernaient un grand nombre de mots », que nous faisons les propositions de rationalisation suivantes. Reprenons nos quatre catégories de travail.

661re catégorie - CD non fonctionnelle : la CD est toujours simplifiée, même dans les mots fréquents. Comme le mentionne Chervel (2018 : 13), « Supprimer toutes les consonnes doubles inutiles est une idée simple, facile à assimiler, réclamée au cours des siècles par d’innombrables utilisateurs de notre écriture dont bon nombre de grammairiens, conforme à la pratique de toutes les autres langues romanes (celles du moins qui ne les prononcent pas) jusqu’au roumain […]. »

67Si le consensus peut être obtenu facilement pour le fond (la CD n’a aucune valeur phonétique), ce changement risque de susciter une certaine opposition pour les mots courants tels que doner, come, home, aler, vile, anée, etc., dont on a vu que la graphie était bien maitrisée par les élèves, ces mots fréquents ayant fait l’objet d’un apprentissage scolaire qui semble avoir porté ses fruits. C’est évidemment pour les mots moins fréquents que le bénéficie sera immédiatement le plus visible pour le scripteur ordinaire, qui ne sera plus tenté par la forme innondation pour inondation, et ne devrait plus se demander si l’on écrit dommage ou domage, sur le modèle de l’anglais. Dans la mesure où nos propositions s’inscrivent dans la lignée de « l’espace de liberté » préconisé par Martin (2018 et 2024), nos propositions ne devraient pas heurter les personnes qui prononcent avec une consonne appuyée des mots comme addition, sommet, etc., puisqu’elles pourront encore recourir à une CD.

682e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD n’est pas la même que celle de la consonne simple. Ici, nul changement n’est envisagé. Mais la simplification proposée pour la catégorie 1 permettra d’éviter des difficultés dans l’oralisation des motifs du type ‑ill‑18.

693e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD est la même que la consonne simple, mais la CD change la valeur de la voyelle qui précède. Trois cas doivent être distingués :

- La CD change le timbre du e > /a/ – C’est le cas de femme, et aussi tous les adverbes en ‑emment et ‑amment : nous proposons d’écrire avec ‑am‑ toutes les séquences /am/ : fame, évidament, constament, etc.

- La CD change le timbre du e > /ɛ/ ou /e/ – Cela concerne des mots très fréquents, notamment des mots grammaticaux tels que elle, cette, etc., mais aussi des mots dont l’orthographe est bien maitrisée par les enfants comme belle, fourchette, nouvelles, etc. Nous proposons néanmoins de rationaliser la graphie en écrivant ces unités avec une consonne simple et d’ajouter l’accent sur le e qui précède pour noter le changement de timbre, comme pour la règle des verbes en ‑eler et ‑eter concernés par les Rectifications de 1990. On aurait alors : èle, cète, fourchète, jète, viène, etc. La difficulté de cette proposition est triple : 1) elle concerne des mots très fréquents, qui pour beaucoup sont très bien maitrisés par les élèves. Mais au prix de quels efforts ? 2) Elle modifie plus considérablement l’identité graphique du mot que lors de la seule suppression de la CD. 3) Pour beaucoup de mots, l’opposition phonologique entre /e/ et /ɛ/ est en difficulté chez beaucoup de francophones19, la prononciation est variable d’une région à l’autre de la francophonie, d’un individu à l’autre... La proposition de rationalisation du groupe EROFA dans ces situations est la suivante : noter è lorsque la syllabe suivante contient un e muet, é dans les autres cas : on a ainsi bèle mais bélâtre. La règle a le mérite d’être simple, mais a-t-on vraiment besoin encore de différencier ces deux signes diacritiques ? Pour notre part, nous irons même plus loin, reprenant la proposition de Catach (1989 et 1992) d’un accent plat (appelé macron), qui marque les timbres /ɛ/ et /e/. Cet accent correspond par ailleurs à ce que l’on trouve déjà dans bien des graphies manuelles, qui ne distinguent pas l’aigu du grave. On aurait alors ēle, cēte, ēfet, impēcablement, etc. On pourrait généraliser cet accent plat pour tous les mots avec accents é, è ou ê.

- La CD indique la nasalisation et deux cas doivent ici être distingués : 1) Pas de changement dans les cas du ‑nn‑ : ennui, enneiger, etc. ; 2) Modification du ‑mm‑ en ‑nm‑ dans emmagasiner > enmagasiner, emmailloter > enmailloter, etc.

704e catégorie - CD fonctionnelle : la prononciation de la CD n’est pas la même que celle de la consonne simple, ET la CD change la valeur de la voyelle qui précède. Il s’agit dans cette catégorie du motif ‑ess‑, pour lequel nous ne proposons pas de modification.|

71On sait que les intérêts du scripteur et du lecteur ne sont pas les mêmes, et qu’ils sont même parfois antagonistes (Cibois 1989 ; Fayol & Jaffré 2008 ; Legros & Moreau 2012 ; Violet 1989). Dans le cadre de l’apprentissage du versant écrit de la langue, il parait évident qu’avoir un système cohérent, qui ne souffre pas d’exceptions, est un avantage indéniable pour l’apprenant, qui peut alors consacrer du temps à d’autres apprentissages. Pour le lecteur, qui a plus ou moins triomphé des arcanes orthographiques dans son apprentissage scolaire, des graphies comme acorder, agriper, coriger ou oportunité ne devraient pas poser de problèmes. Il en va sans doute déjà autrement des graphies aler, anée ou bone, qui modifient plus visiblement l’image de ces mots courts et fréquents. Mais c’est sans doute pour les propositions de notre 3e catégorie, avec l’ajout d’un accent plat, que les réticences seront les plus grandes. En orthographe comme dans d’autres domaines, tout n’est souvent qu’une question d’habitude.

72Mais soyons optimistes et laissons la parole à Imbs :

Il en est des réformes de l’orthographe comme des « utopies » sociales, politiques ou religieuses, voire intellectuelles : très fréquemment elles échouent, mais le phénomène de l’utopie se reproduit périodiquement nonobstant les échecs antérieurs, et il y a des utopies qui réussissent. (1971 : 307)

73Récapitulatif des propositions :

- Catégorie 1 : les CD n’ont aucune valeur fonctionnelle : réforme.

- Catégorie 2 : les CD ont une valeur phonétique pour elles-mêmes : statu quo.

- Catégorie 3 : les CD n’ont pas de valeur pour

elles-mêmes mais pour la voyelle qui précède

- les CD pour la nasalisation : *‑nn‑ : statu quo

*‑mm‑ : réforme (> ‑nm‑)

- les CD pour la valeur du e : réforme, moyennement aménagement du e : > ē pour chiēne, habitule ; a pour fame et évidament.

- les CD pour la nasalisation : *‑nn‑ : statu quo

- Catégorie 4 : la séquence ‑ess‑ : statu quo ou > ēss.

- 1 Cette prise de position n’est pas une nouveauté, et elle est loin d’être isolée. Depuis 1900 au moins, la reforme de l’orthographe du français semble être une question d’actualité. On se reportera au relevé́ que font Petitjean & Tournier (1991) des nombreux projets, commissions, manifestes, publications, recommandations officielles qui plaident pour des aménagements de l’orthographe. Depuis la publication au Journal officiel de la République française, le 6 décembre 1990, des Rectifications de l’orthographe, les colloques scientifiques, les numéros de revues, les enquêtes, les livres – spécialisés ou à destination du grand public –, se comptent par dizaines.

- 2 On pourrait estimer que détonner ~ détonation est régulier, dans la mesure où aucun mot en français ne finit par ‑onnation, et qu’on a donc aussi la paire donner ~ donation. Mais le lien entre base et dérivé, lui, ne l’est pas.

- 3 Firmin-Didot préconise quant à lui d’écrire charue sur le modèle de chariot.

- 4 Cet article s’inscrit dans une recherche plus large qui vise à analyser les problèmes orthographiques majeurs des élèves. Ce travail n’aurait pas été possible sans un financement de la Direction de la langue française, au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- 5 Chervel et Manesse disposent quant à eux non seulement des dictées, mais également des rapports de Beauvain d’Altenheim, l’inspecteur général de l’instruction primaire qui fit passer les dictées à partir de 1873. Les dictées peuvent ainsi être mises en relation avec des catégories d’écoles et des catégories d’élèves.

- 6 Les textes sont de longueur inégale, allant de 101 à 182 mots, et le nombre de copies va quant à lui de 192 à 618 par épreuve. Le nombre indique l’année de passation de la dictée, D qu’il s’agit d’une demi-finale et F d’une finale.

- 7 Nous avons ensuite constitué une base de données, construite selon les procédures décrites dans Dister et Moreau (2017).

- 8 La liste varie d’une ressource lexicale à l’autre, mais ces mots ne dépassent pas une trentaine de lemmes ; ils trouvent leur origine dans des emprunts : wahhabite, akkadien, drakkar, hakka, hanoukka, nikkei, trekking, blizzard, buzz, grizzli, jacuzzi, jazz, lazzi, mezzanine, mezzo, muezzin, mozzarella, paparazzi, puzzle, razzia et leurs composés et dérivés

- 9 Lorsqu’un mot comporte deux suites de CD, nous notons en majuscule la CD concernée. La séquence ici est : Pour peu que le brouillard s’épaississe.

- 10 Notons que nous ne tenons pas compte ici de la variation de prononciation facultative que l’on rencontre chez certains locuteurs, comme c’est le cas des consonnes appuyées dans addition ou grammaire, p. ex.

- 11 Le s simple entre deux voyelles peut se prononcer /s/ comme dans susurrer, mais le double s entre deux voyelles aura toujours la valeur /s/ et non /z/.

- 12 Le vocabulaire orthographique de base établi à l’origine par Ters, Mayer et Reichenbach (1968). Nous avons utilisé le fichier Excel disponible sur le site Enseignement.be.

- 13 Notons que cette dernière dictée est une finale, à laquelle participent les élèves qui ont passé le cap de la demi-finale 14D-Beautemps. Ceux-là ont-ils appris de leur erreur, pour autant qu’ils aient été qualifiés ? Cela étant, cette finale rassemble bien d’autres enfants, et rien n’explique la différence dans les répartitions consonnes simples-consonnes doubles des deux demi-finales.

- 14 Le mot carillonne figure deux fois dans la même dictée, avec des taux de réussite légèrement différents.

- 15 Ces séquences ne sont légitimes qu’au subjonctif imparfait des verbes en ‑nir du 3e groupe : que je vinsse, que nous tinssions…

- 16 Avec toute la difficulté qu’il y a à cerner cette question de la demande sociale.

- 17 En matière de langue et de norme orthographique, se pose évidemment la question cruciale : « Qui décide ? » Voir Arrivé (1994) ou Cerquiglini (2018).

- 18 Meyer le notait déjà en 1905 dans son Mémoire : « On a vu plus haut qu’un grave défaut de notre orthographe était de n’avoir pas de signe pour noter l mouillée. L’expédient que nous employons est compliqué, puisqu’il n’exige pas moins de trois lettres : ill (conseiller, tailler, travailler). Mais, quand la voyelle suivie d’l mouillée est un i, on se contente de deux l, parce qu’il semblerait bizarre de juxtaposer deux i. Donc, pour ne pas écrire fiille, quiille, vriille, on écrit fille, quille, vrille, au risque d’une confusion possible avec le son non mouillé que nous trouvons dans tranquille, ville, etc. La possibilité d’une confusion n’est pas une supposition en l’air : c’est un fait, car on prononçait autrefois anguille, camomille, sans mouillure, et on commence à prononcer avec mouillure oscille, vacille. Le meilleur moyen d’obvier à ces erreurs serait évidemment de créer, pour l mouillée, un signe spécial, qui a déjà été proposé au XVIe siècle par Meigret, mais, la commission s’étant interdit toute création de signes nouveaux, il ne reste qu’un procédé à employer : c’est de réserver la double l pour les cas de mouillure, et dans les autres cas de réduire ll à l. On écrira donc tranquile, vile, comme on écrit imbécile (et du même coup on corrigera imbécillité en imbécilité). » (Meyer 1905 : 12)

- 19 Les ouvrages de référence divergent également entre eux dans bien des cas. Par exemple, pour le premier e de effet, Le Robert indique un e fermé, là où le TLF mentionne un e ouvert.